一昨日、拝見して参りました。

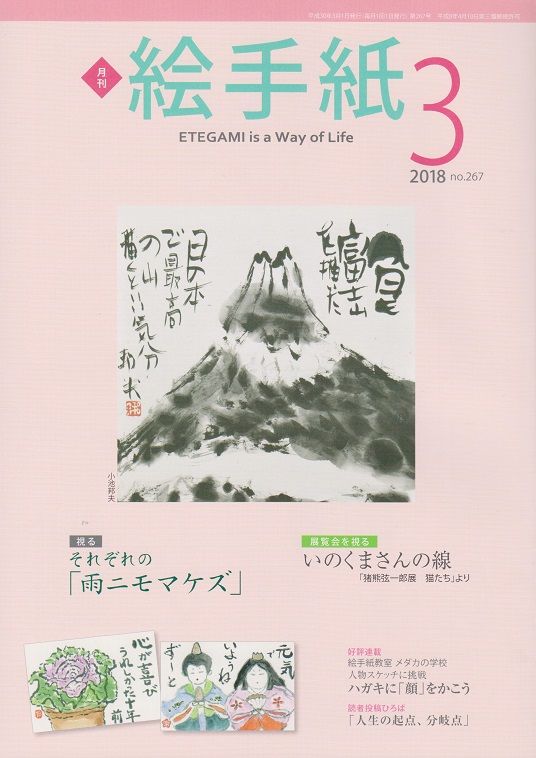

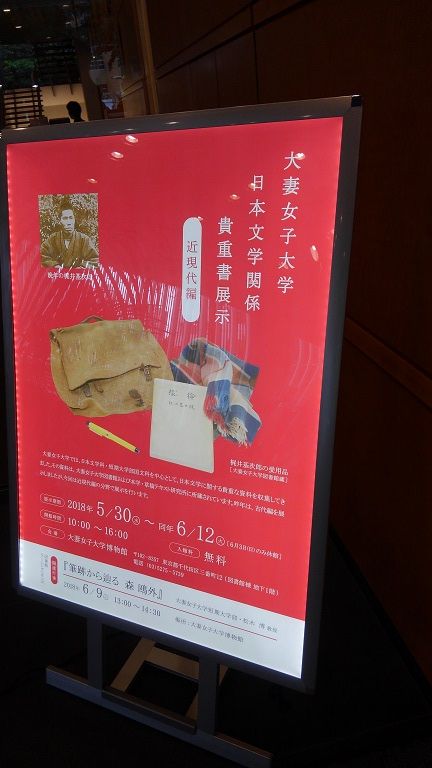

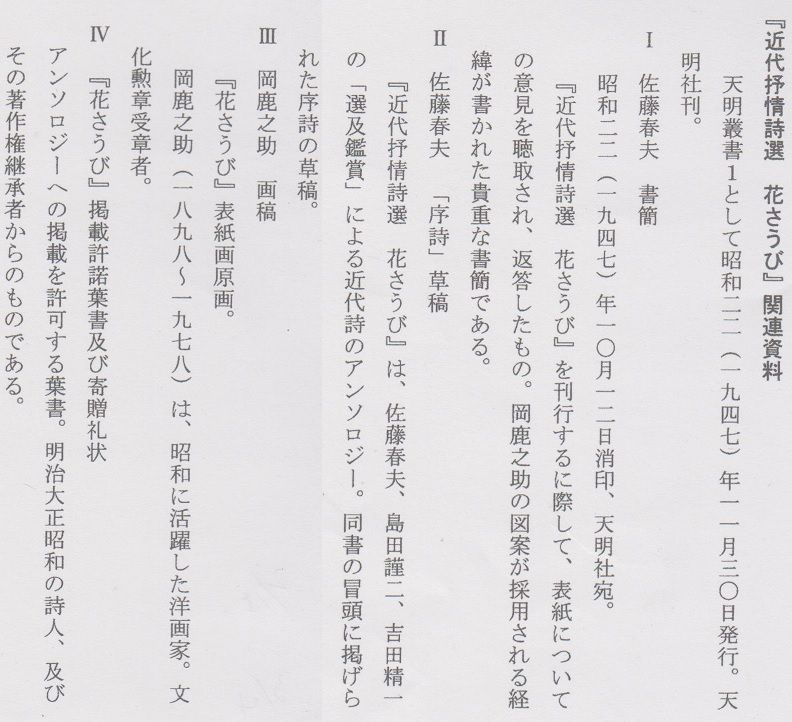

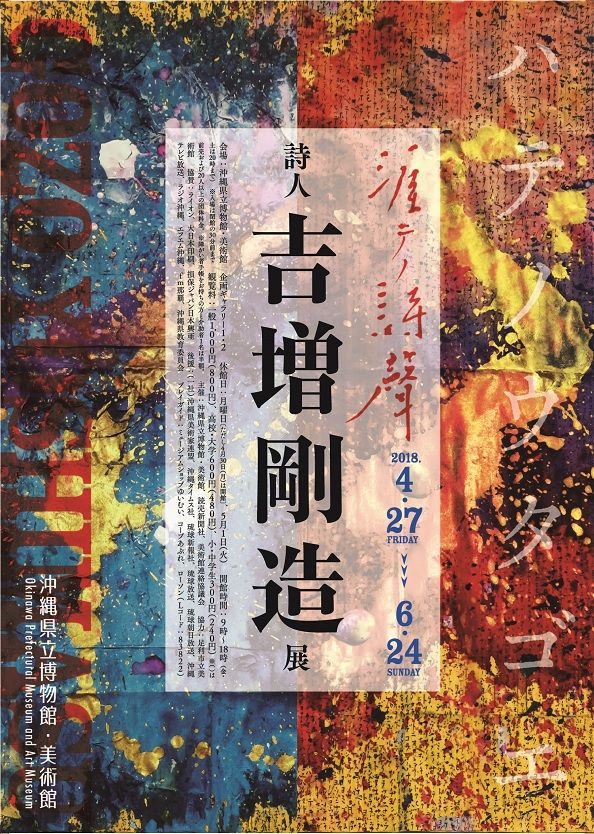

日本文学関係貴重書展示:近現代編

期 日 : 2018年5月30日(水)~6月12日(火)会 場 : 大妻女子大学博物館 東京都千代田区三番町12(図書館棟B1F)

時 間 : 10:00〜16:00

料 金 : 無料

休館日 : 6/3(日)

休館日 : 6/3(日)

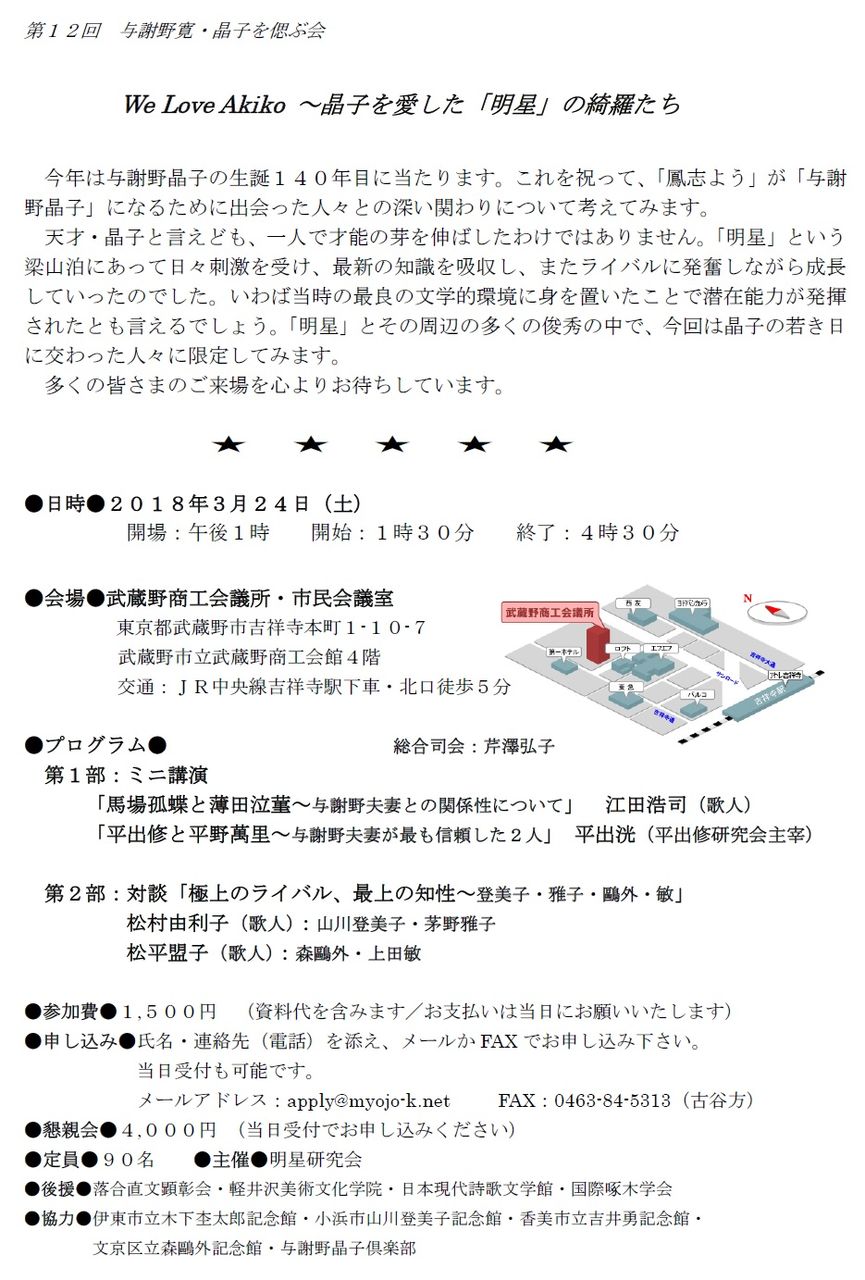

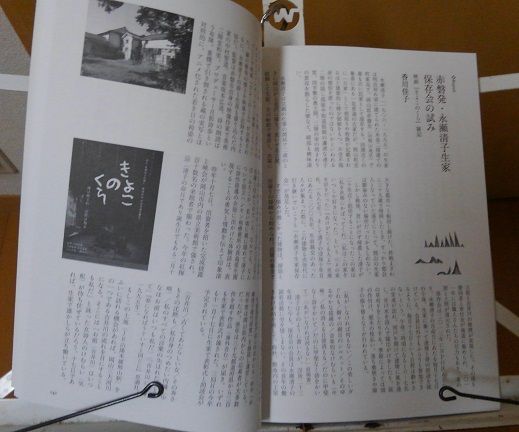

大妻女子大学では、2018年5月30日(水)~6月12日(火)にかけて、「大妻女子大学日本文学関係貴重書展示:近現代編」の特別展示を開催します。この展示は、昨年度に引き続き行うもので、本学日本文学科及び短期大学部国文科を中心として収集して本学図書館及び草稿テキスト研究所に所蔵されている貴重な資料を展示します。

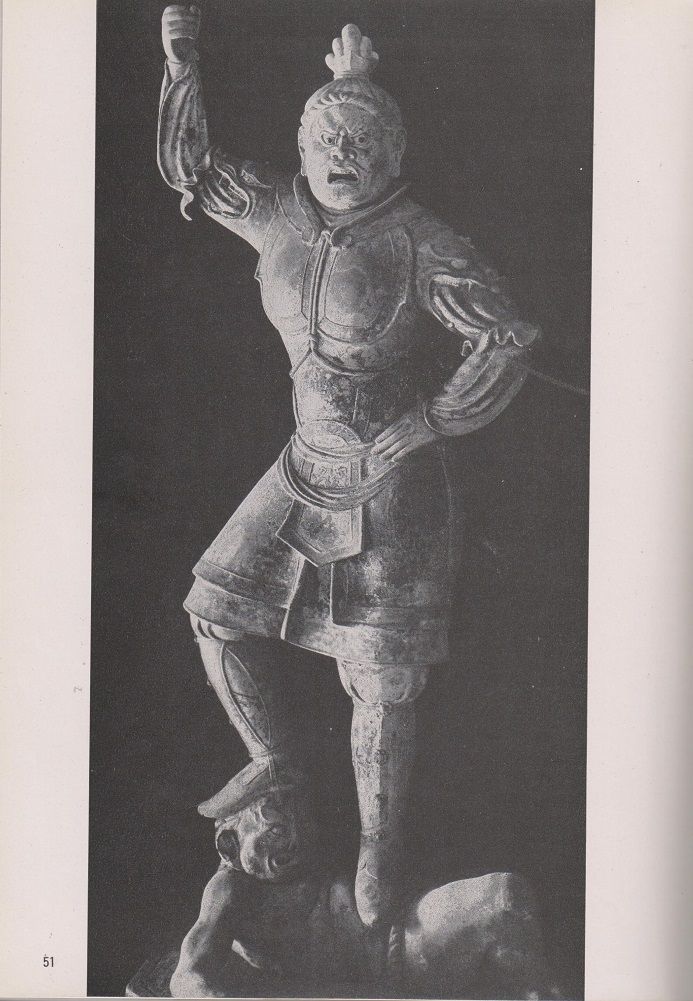

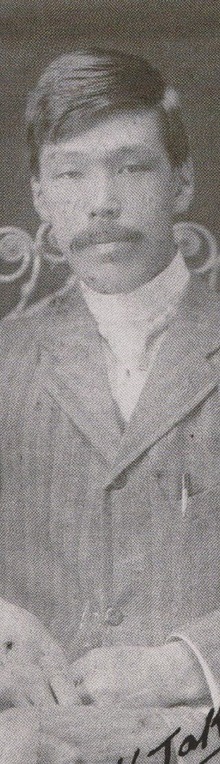

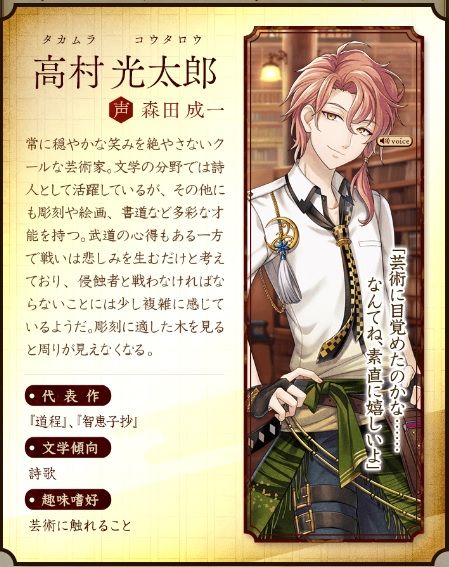

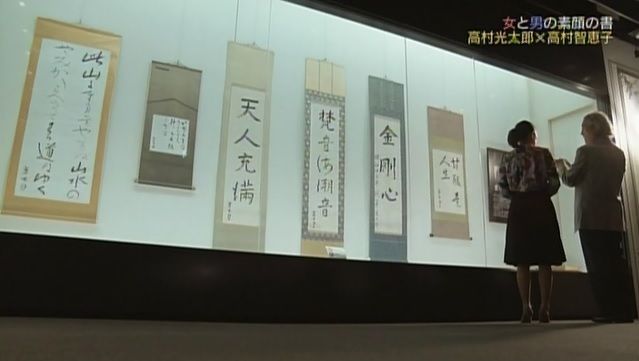

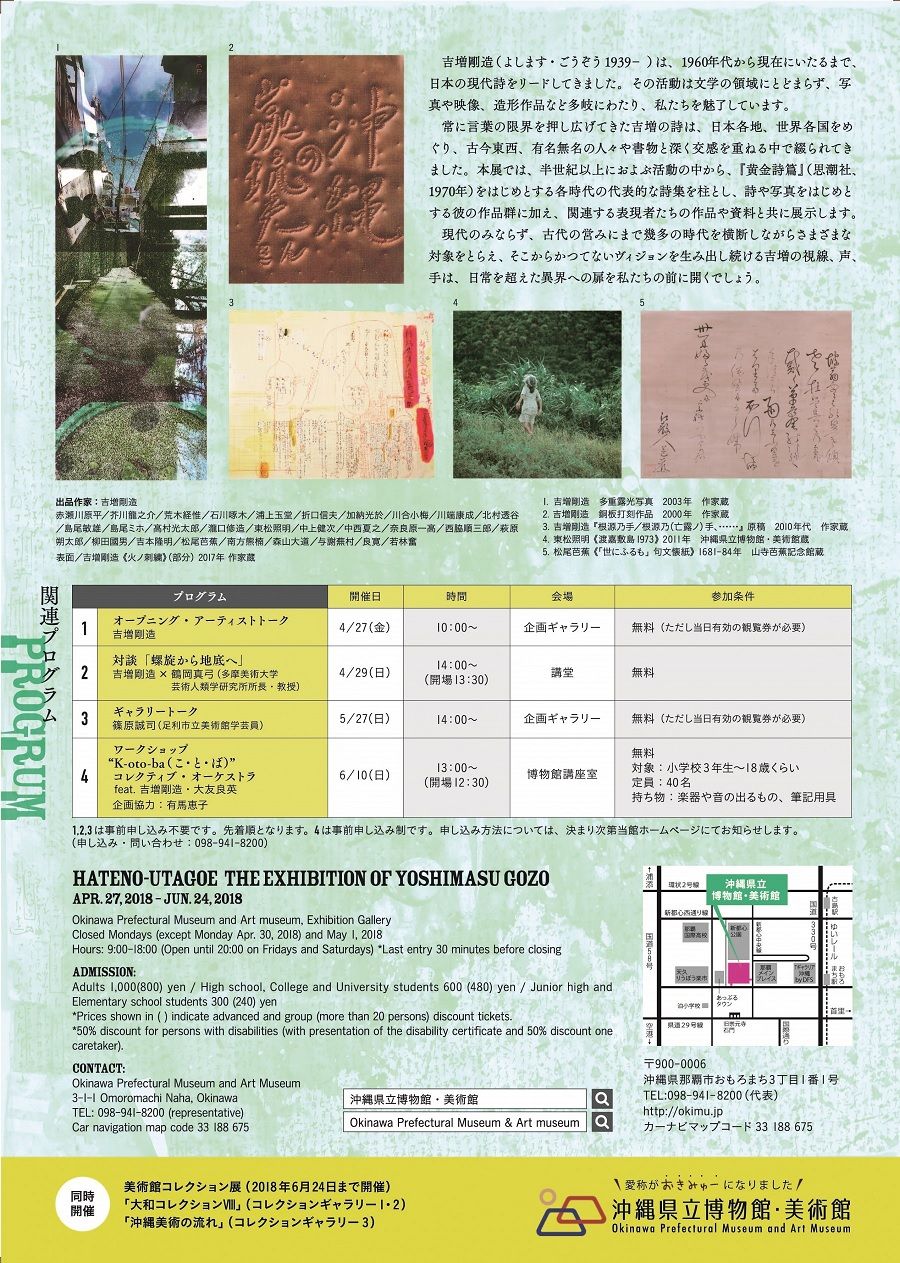

今回の目玉は、梶井基次郎[1901-1932]直筆の書簡に加えて、愛用の鞄やマフラーの展示です。また、その他、伊東静雄・井伏鱒二・金子光晴・坂口安吾・島崎藤村・高村光太郎・谷崎潤一郎・中原中也・萩原朔太郎・堀 辰雄・室生犀星・森 鴎外・森茉莉等13人の作家の直筆原稿も展示します。

というわけで、行って参りました。

最寄り駅は半蔵門駅、あるいは市ヶ谷駅でしょうか。当方、江古田の日大芸術学部さんからのハシゴのため、乗り換えの都合で九段下駅から歩きました。

本校舎から離れたところにある図書館棟、エレベータで地下1階に下りると、博物館さんです。

館長さん名義での挨拶文。

会場入り口から。

受付で、展示品に関するリーフレットを下さいました。A3判二つ折り、全7ページ。画像は入っていませんが、よくまとまっています。

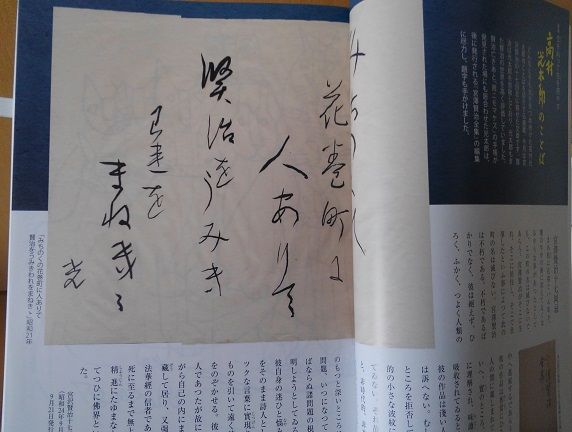

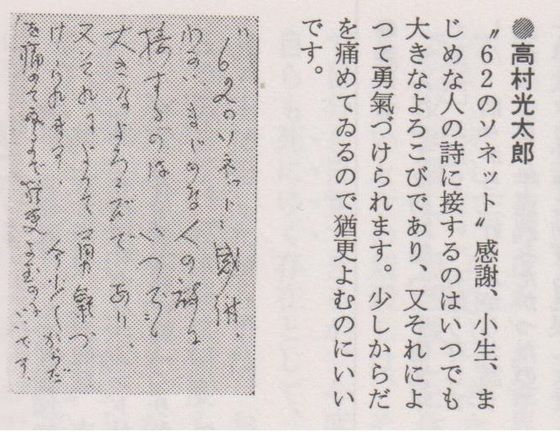

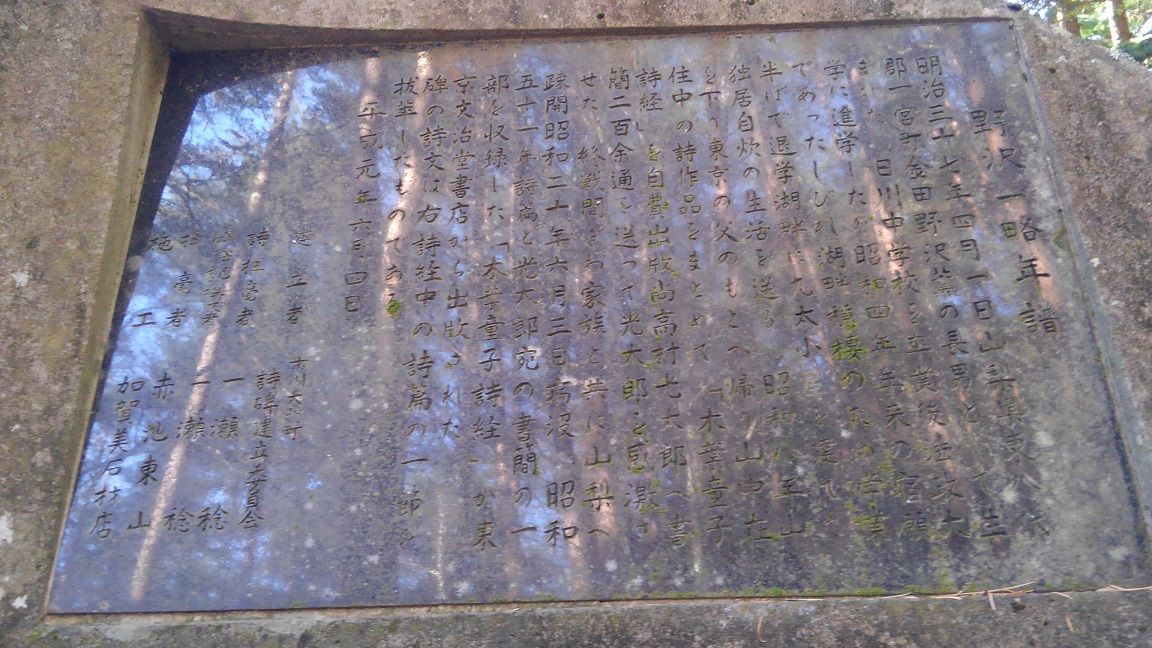

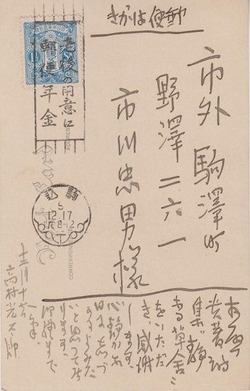

光太郎関連は、まず光太郎から詩人で編集者の池田克己にあてたはがき3通が展示されていました。

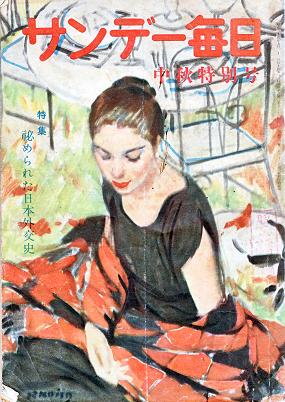

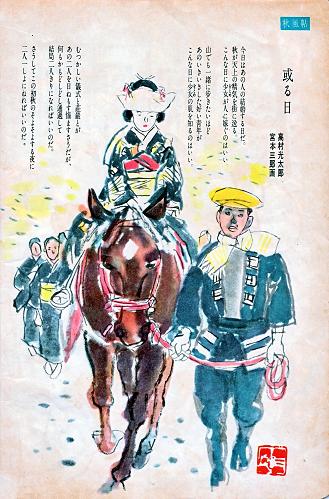

文面の側が見えるように展示されているものが一通。昭和25年(1950)10月21日付です。だいぶ以前にこのブログでご紹介しましたが、雑誌『サンデー毎日』に、光太郎の戦前の旧作「或る日」(昭和3年=1928)が転載された際、本来、秩父宮雍仁親王と勢津子妃のご成婚を祝す詩なのに、その意図が伝わらず(宮様の名前等伏されていたので致し方なかったのでしょうが)、田舎の花嫁が馬に乗って嫁入りする挿画が付されてしまったことに関してのものです。掲載誌『サンデー毎日』本体と、当該ページのカラーコピーも並んでいました。

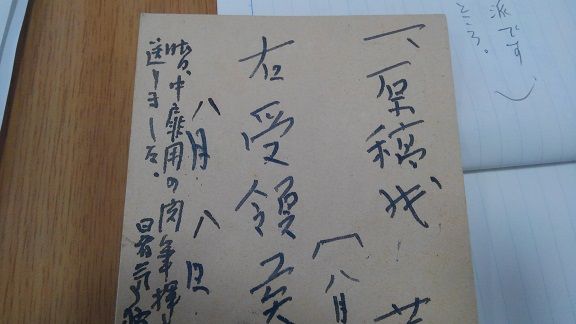

それから、表書きの面を上に、前年2月と3月のもの。

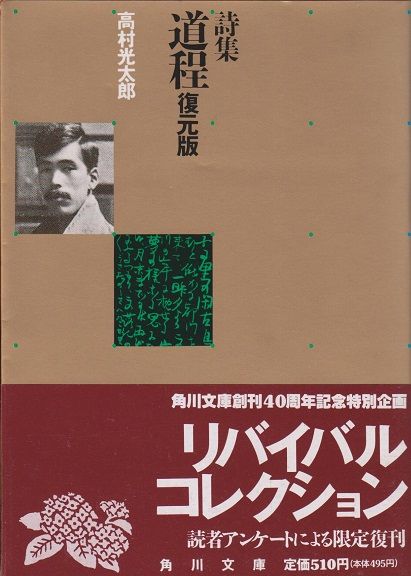

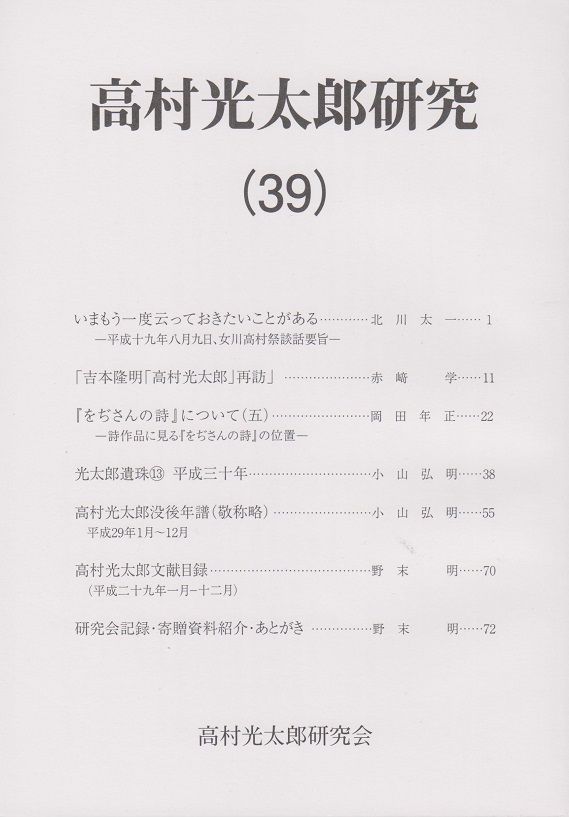

大妻女子大さんでは、こうした肉筆資料等の蒐集に力を入れているようで、池田宛の光太郎はがきはさらにもう1通、所蔵されています。4通セットで、10年ほど前でしょうか、都内の古書店さんが売りに出したものです。すべて『高村光太郎全集』未収録で、そうしたものは当方編集の「光太郎遺珠」(現在は高村光太郎研究会さんで年刊の『高村光太郎研究』に連載)でご紹介しているのですが、その際の目録に載った画像などから、3通の内容は割り出すことができ、掲載しています。

それから大妻女子大さんでは、平成18年(2006)の明治古典会七夕古書入札市に出た、光太郎から神保光太郎(同じ「光太郎」なのでややこしいのですが)に宛てた大量の書簡類も購入されています。そちらも大半は『全集』未収録と思われます。

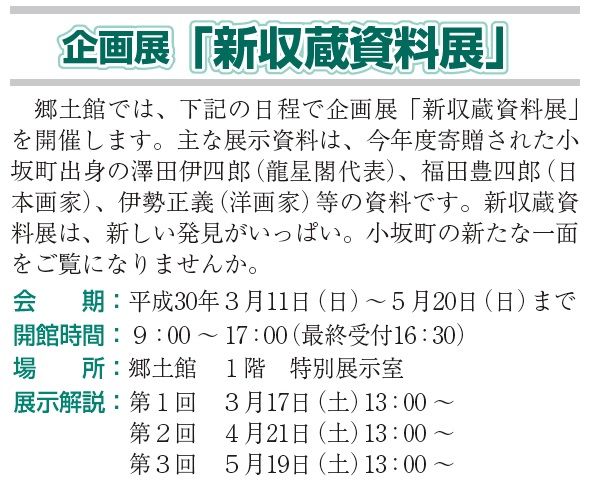

池田宛の残り1通と、神保宛の大量のもの、いずれ調査させていただこうと思いつつ、まだ果たせていません。この手の『全集』未収録書簡類、あちこちに所蔵されており、「光太郎遺珠」のページ数が限られているため、少しずつ片付けている次第です。ちなみに来年4月刊行の『高村光太郎研究』に載る「光太郎遺珠」では、発見が大きく報じられた、オリジナル『智恵子抄』版元の龍星閣主・澤田伊四郎に宛てた書簡ごっそりを載せる予定でいます。

さて、今回の展示の話に戻します。

さて、今回の展示の話に戻します。光太郎本人のものではありませんが、関連する資料が他にも出ていて、実はこちらの方に驚きました。

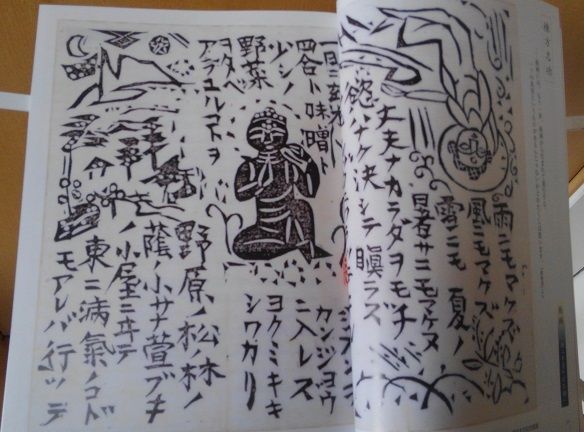

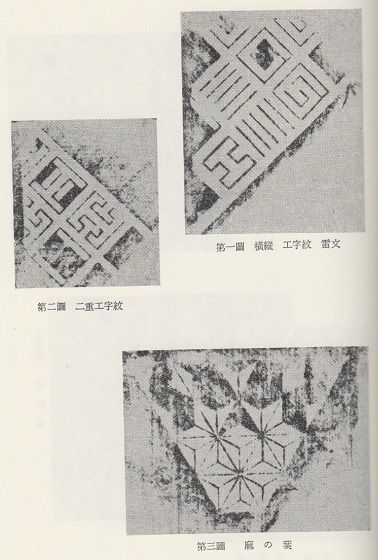

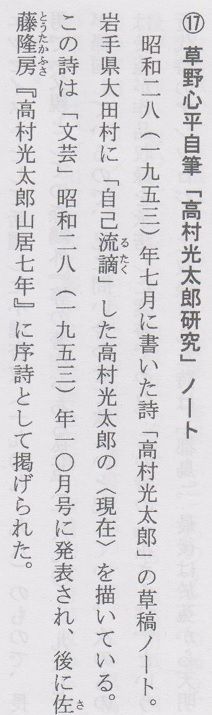

まず、当会の祖・草野心平の構想ノート。2冊出ていて、うち1冊は「高村光太郎研究ノート」と題されていますが、詩「高村光太郎」(昭和28年=1953)に書かれた長詩・「高村光太郎」のための構想ノートです。

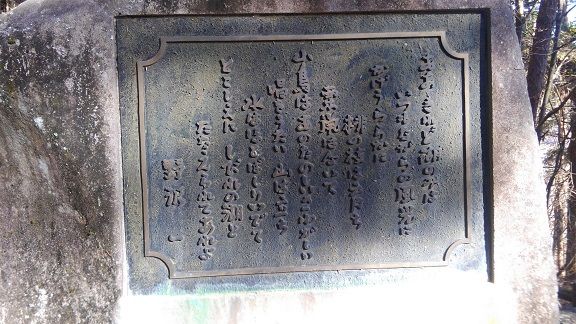

光太郎最後の大作「十和田湖畔の裸婦群像(通称・乙女の像)」が除幕された直後の10月23日、光太郎も演壇に立った青森市野脇中学校で開催された文芸講演会の席上、心平がこの詩を朗読しました。活字としてはその月の雑誌『文芸』が初出です。

「生ける混沌(カオス)」とも言うべき心平らしく、書いた詩の上に、落書きとも見まごうような人物画。光太郎の顔なのか、何なのか、見ようによっては仏画のようにさえ見えます。それも、見開き2ページで5人も。

もう1冊、こちらは光太郎とは直接関わらないようですが、同じ年の詩稿ノートも出ていました。こちらは題して「雑雑」。すさまじいまでの推敲の痕跡が残っており、そのエネルギーに圧倒されました。

福島いわきの草野心平記念文学館さんにあるべき品のような気がしますが、意外と心平の肉筆物も市場に出回っていますので、大妻さんが入手されたのでしょう。

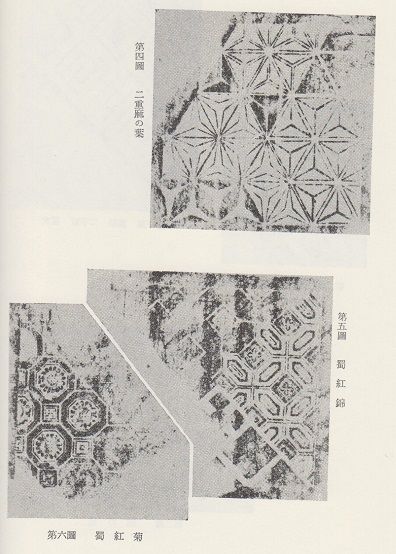

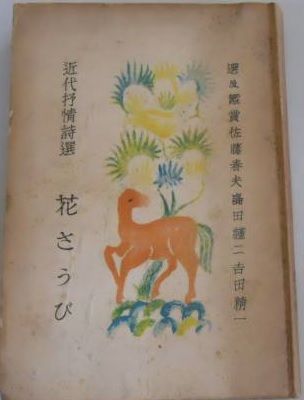

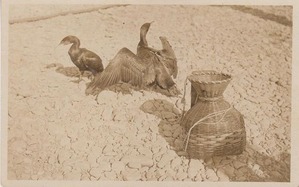

それから、昭和22年(1947)、天明社から刊行されたアンソロジー『近代抒情詩選 花さうび』関連資料。これは佐藤春夫の編集で、光太郎詩も「秋の祈」、「冬が来た」、「ぼろぼろな駝鳥」、「夜の二人」の4篇が収められています。

リーフレットには掲載されている佐藤春夫の書簡 と草稿が、残念ながら展示されていませんでしたが、岡鹿之助による表紙の原画が出ていて、こんな物が残っているんだ、と驚きました。

と草稿が、残念ながら展示されていませんでしたが、岡鹿之助による表紙の原画が出ていて、こんな物が残っているんだ、と驚きました。

と草稿が、残念ながら展示されていませんでしたが、岡鹿之助による表紙の原画が出ていて、こんな物が残っているんだ、と驚きました。

と草稿が、残念ながら展示されていませんでしたが、岡鹿之助による表紙の原画が出ていて、こんな物が残っているんだ、と驚きました。右は当方所蔵の『花さうび』です。ちなみに「さうび」は現代仮名遣いでは「そうび」、漢字に直すと「薔薇」です。

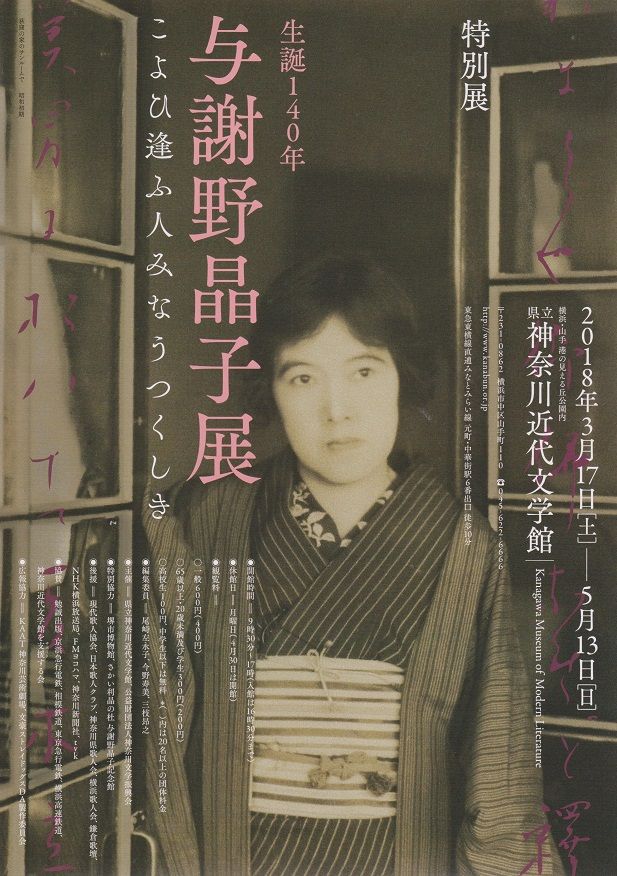

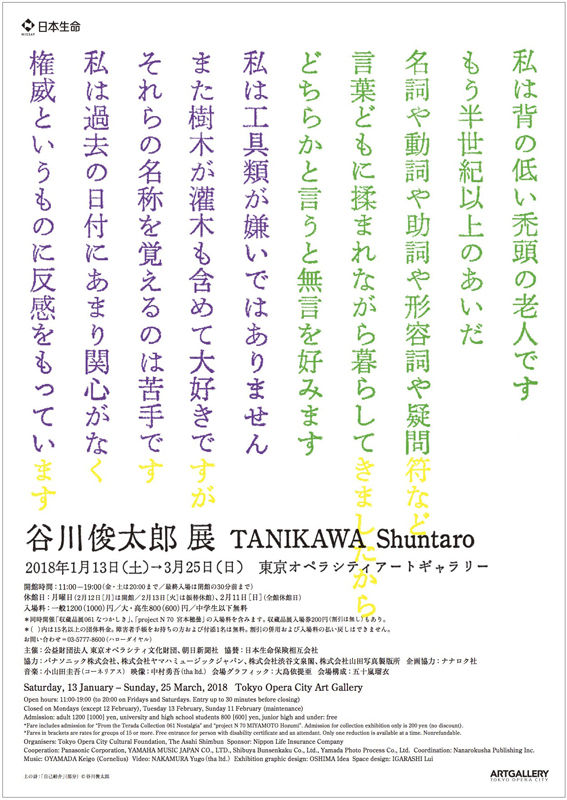

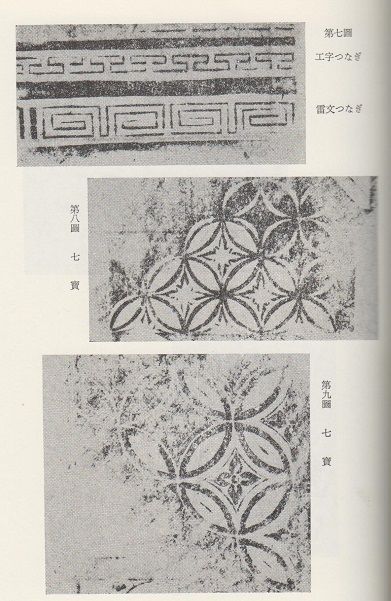

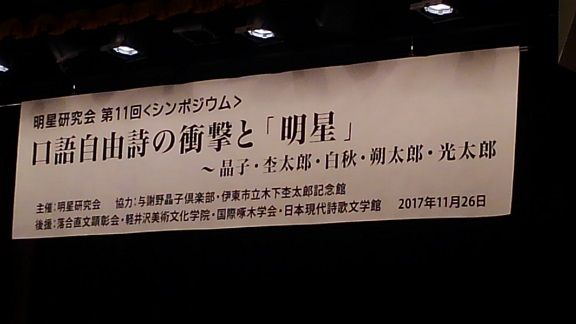

その他、直接光太郎とは関わりませんが、光太郎と交流のあった文学者たち――与謝野夫妻、森鷗外、中原中也、伊藤静雄、萩原朔太郎、室生犀星ら――の草稿、書簡、著書などが並んでおり、興味深く拝見しました。

大妻さん、こうした資料の蒐集に力を入れるだけでなく、「死蔵」とならないよう、こうして展示もなさっているということで、すばらしいと思いました。

逸品ぞろいです。ぜひ足をお運び下さい。

【折々のことば・光太郎】

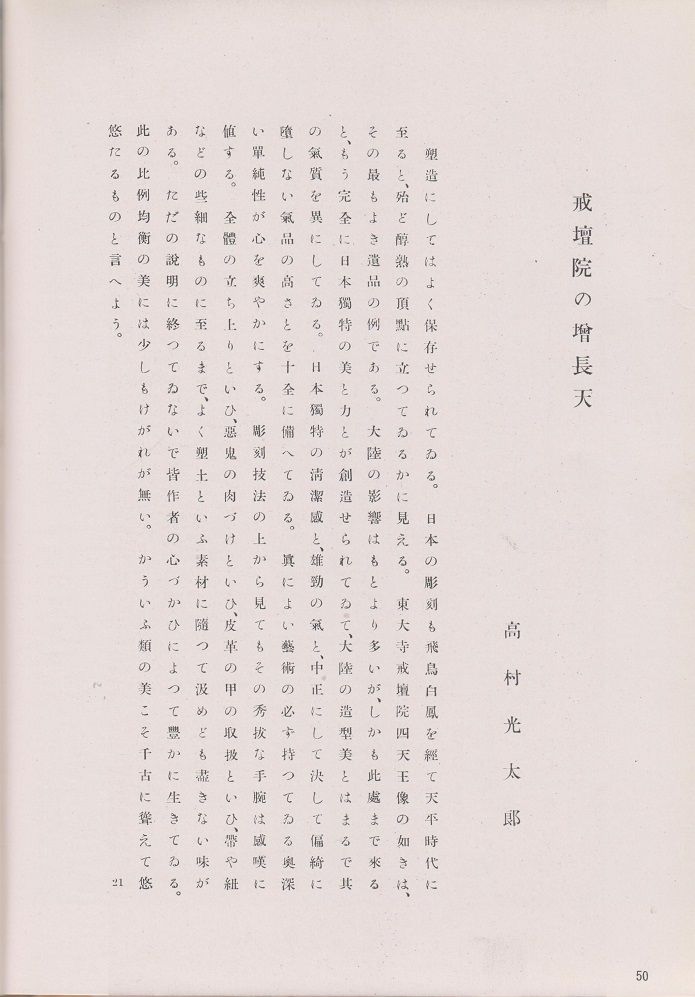

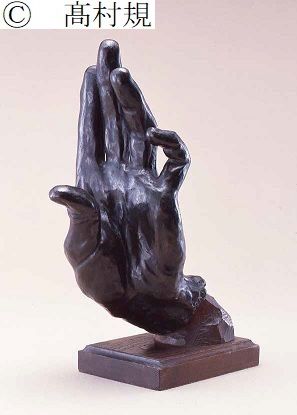

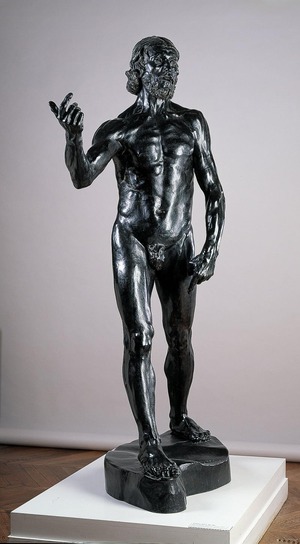

ロダンは忠実な自然の研究者であつた。他の多くの天才よりも際立つて自然に近づいた。自覚して入つて行つた。そして、芸術の本道を大きくして、豊かに盛んな永遠の仕事を生み出した。

談話筆記「ロダンの生涯」より 大正7年(1918) 光太郎36歳

光太郎ファンとしては、「ロダンは」を「光太郎は」と読み替えたい一文です。

21日放送のTBS系「CDTVスペシャル!卒業ソング音楽祭2018」(午後7・00)に出演。番組内で今春に卒業する若者たちに向けて発した言葉が名言だと、ネット上で話題になっている。

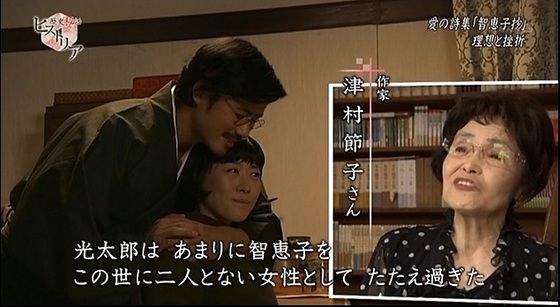

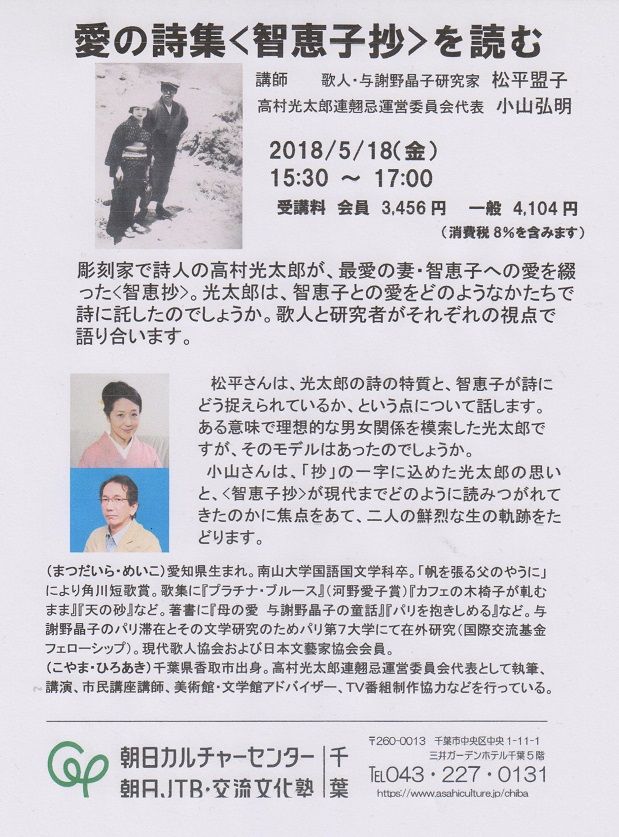

21日放送のTBS系「CDTVスペシャル!卒業ソング音楽祭2018」(午後7・00)に出演。番組内で今春に卒業する若者たちに向けて発した言葉が名言だと、ネット上で話題になっている。 の高村光太郎さんのお誕生日。妻への気持ちをつづった詩集「智恵子抄」は映画化もされ、多くの人に愛されたわ。

の高村光太郎さんのお誕生日。妻への気持ちをつづった詩集「智恵子抄」は映画化もされ、多くの人に愛されたわ。