芸術の秋となりまして、このブログサイトにて紹介すべき事項がかなりたまって参りました。本日は光太郎第二の故郷・岩手花巻発の情報を5件ほどまとめて。

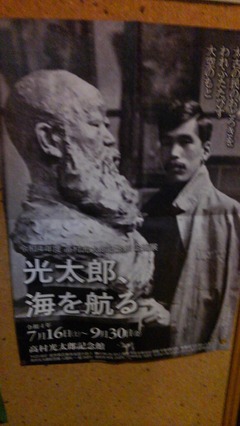

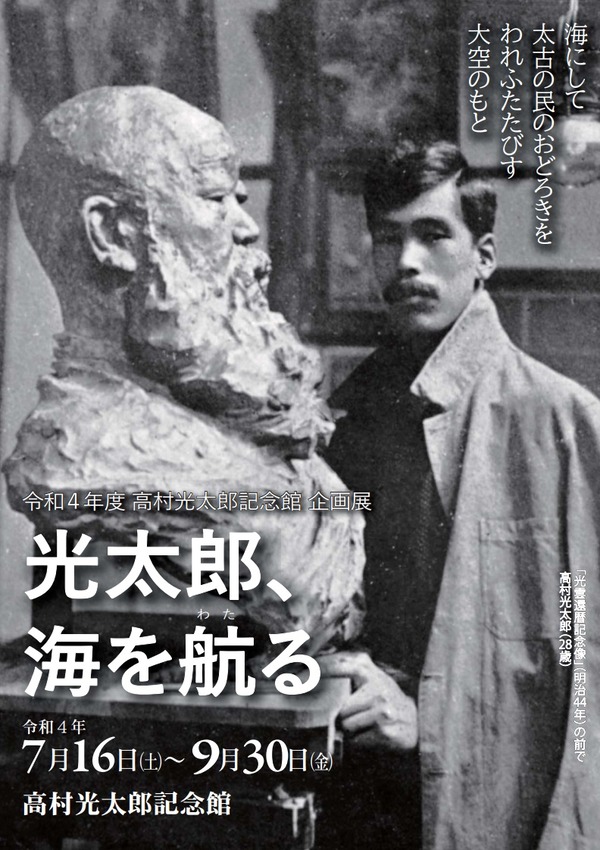

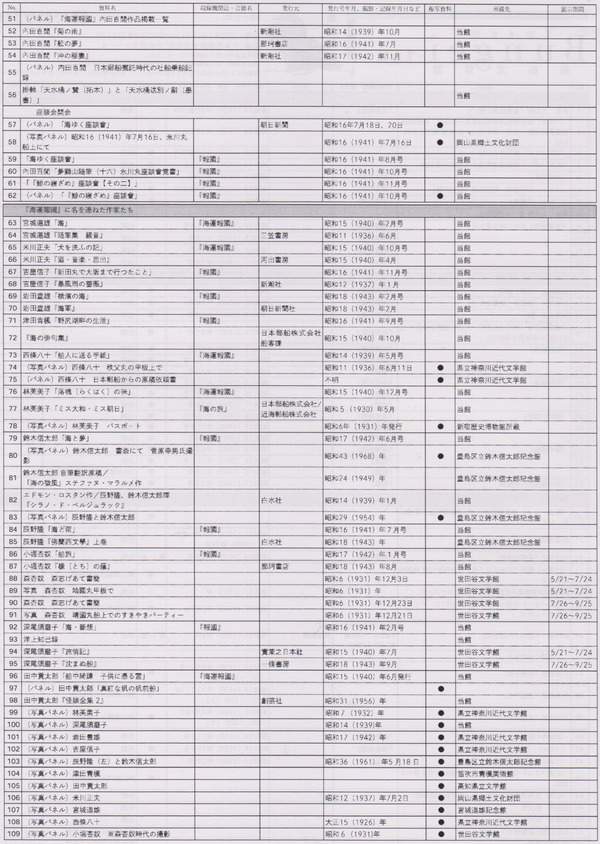

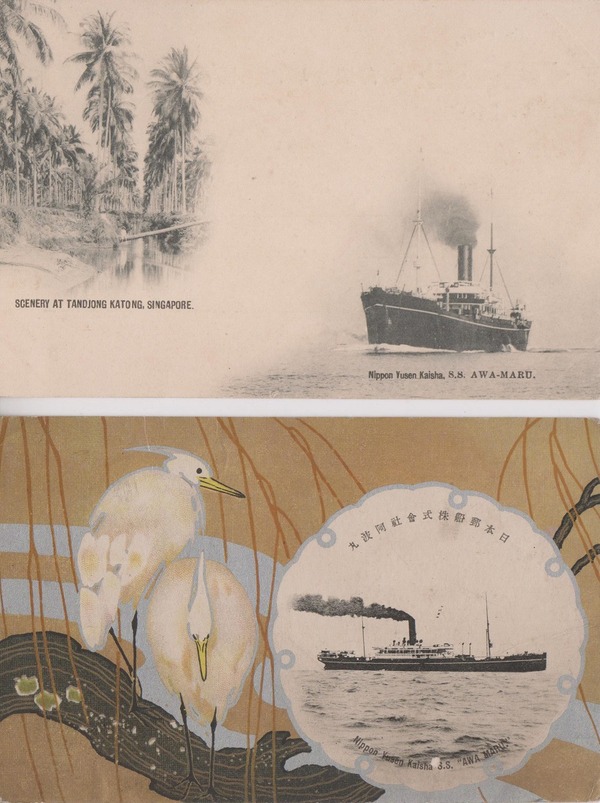

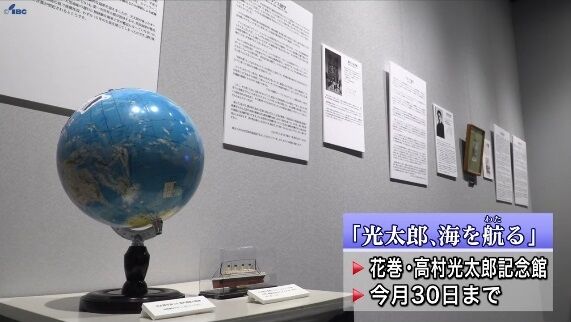

時系列順に、まず9月12日(月)、IBC岩手放送さんローカルニュース。花巻高村光太郎記念館さんで現在開催中の企画展示「光太郎、海を航る」についてです。

時系列順に、まず9月12日(月)、IBC岩手放送さんローカルニュース。花巻高村光太郎記念館さんで現在開催中の企画展示「光太郎、海を航る」についてです。

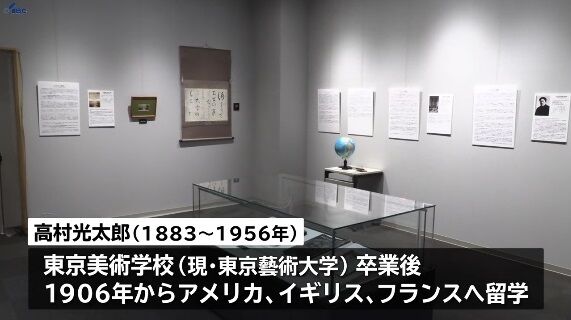

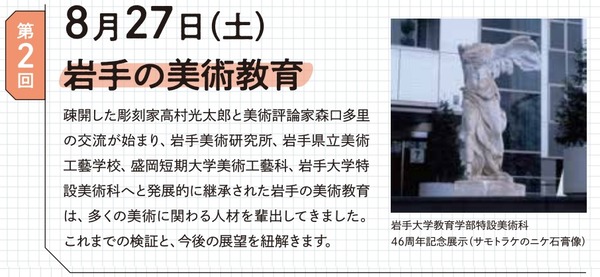

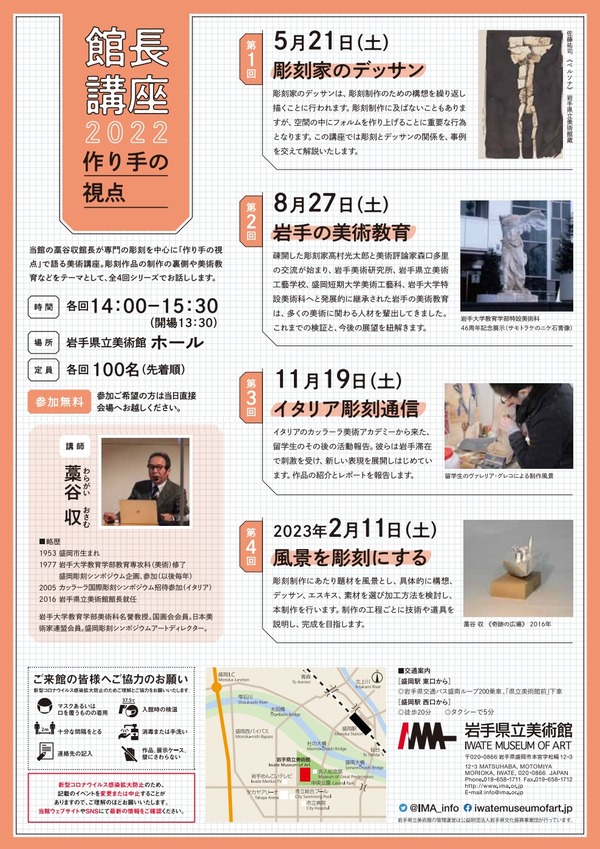

光太郎の海外留学時代の足跡たどる ゆかりの地で企画展/岩手・花巻市

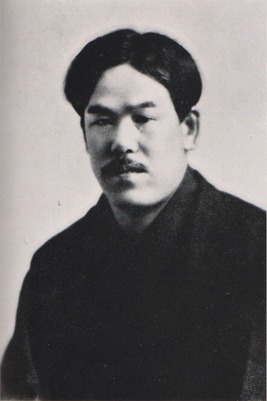

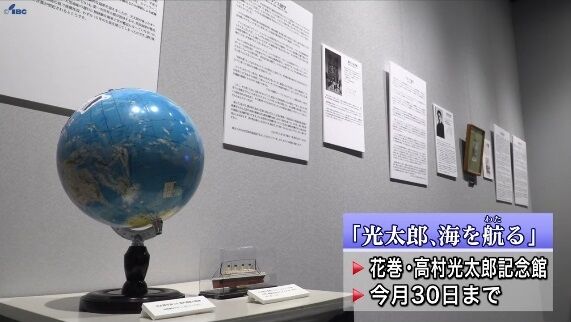

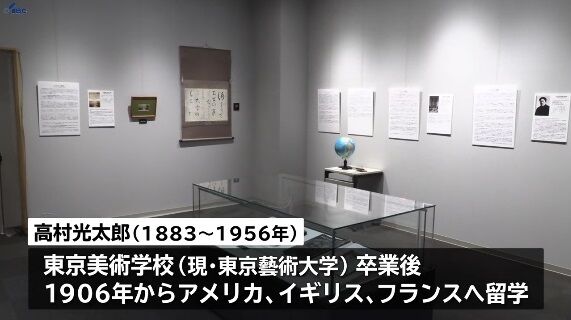

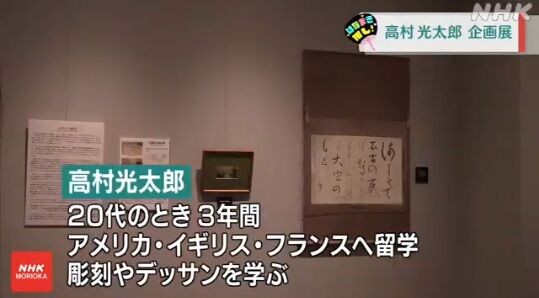

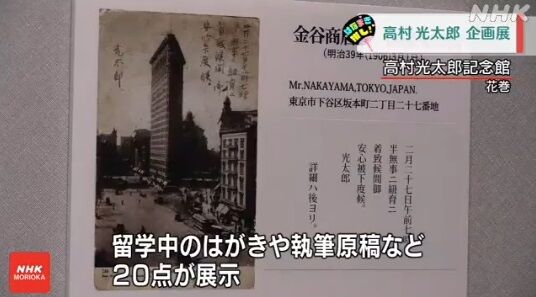

日本を代表する詩人で彫刻家の高村光太郎の海外留学時代の足跡をたどる企画展が、ゆかりのある岩手県花巻市で開かれています。

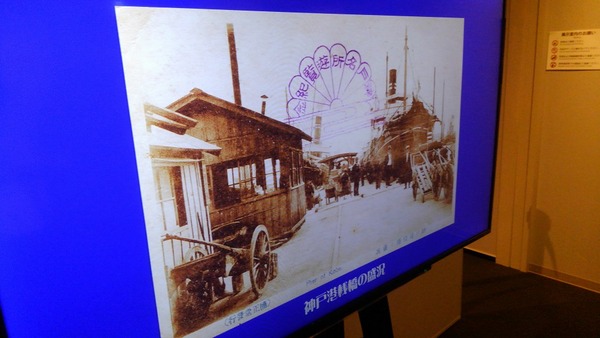

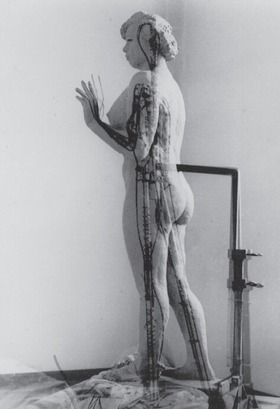

高村光太郎は東京美術学校=現在の東京藝術大学を卒業後、1906年からアメリカ、イギリス、フランスの3か国へ留学しています。

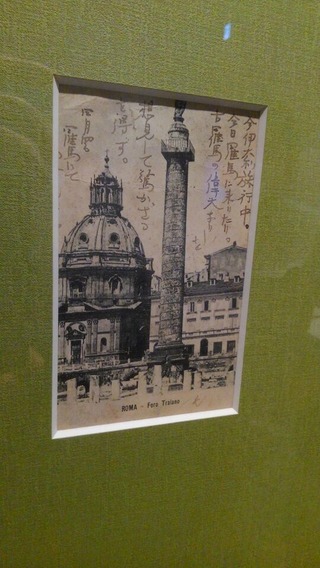

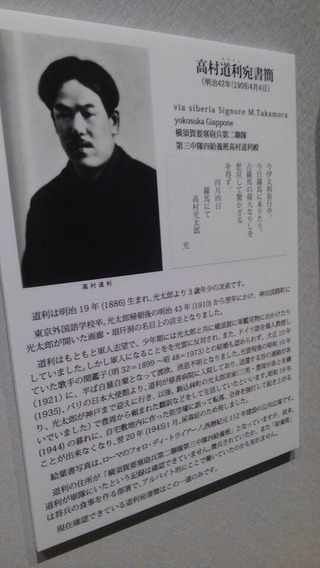

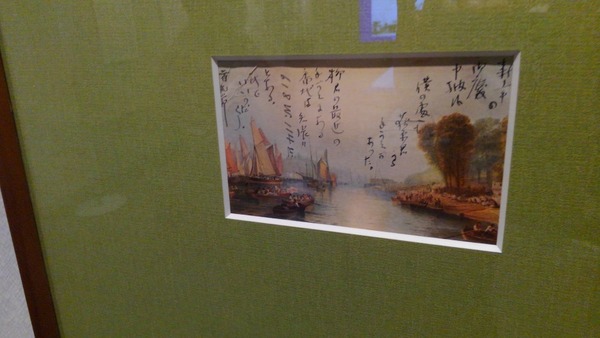

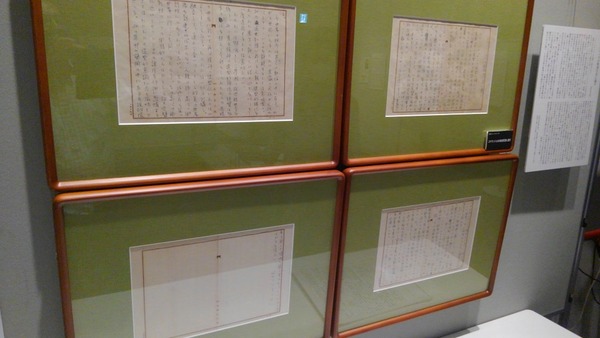

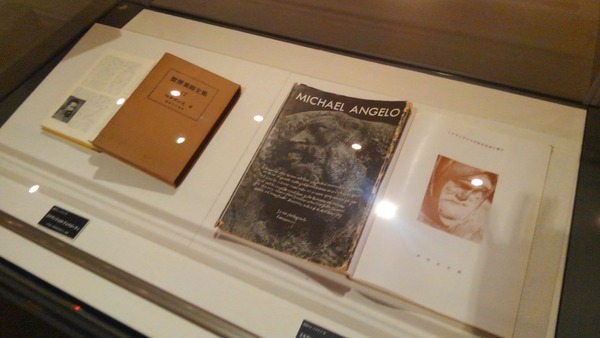

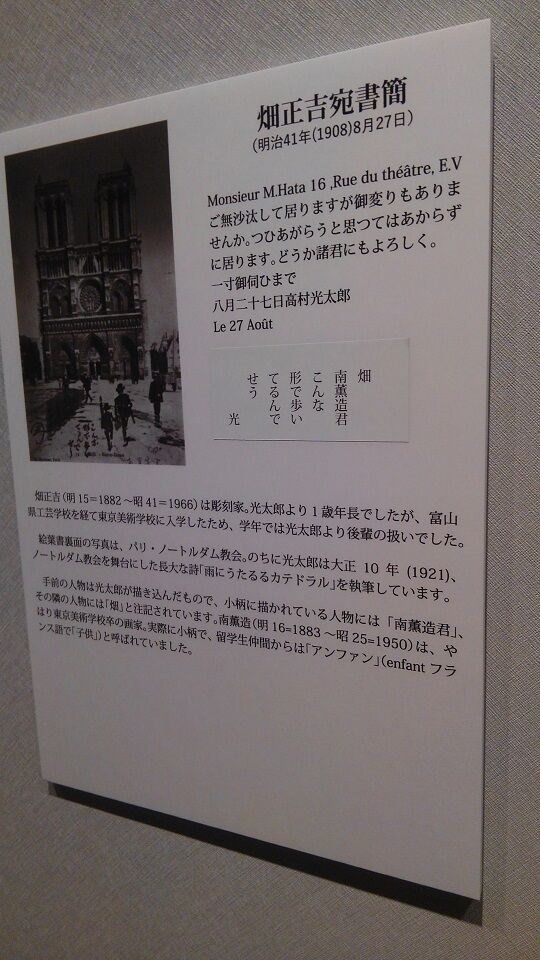

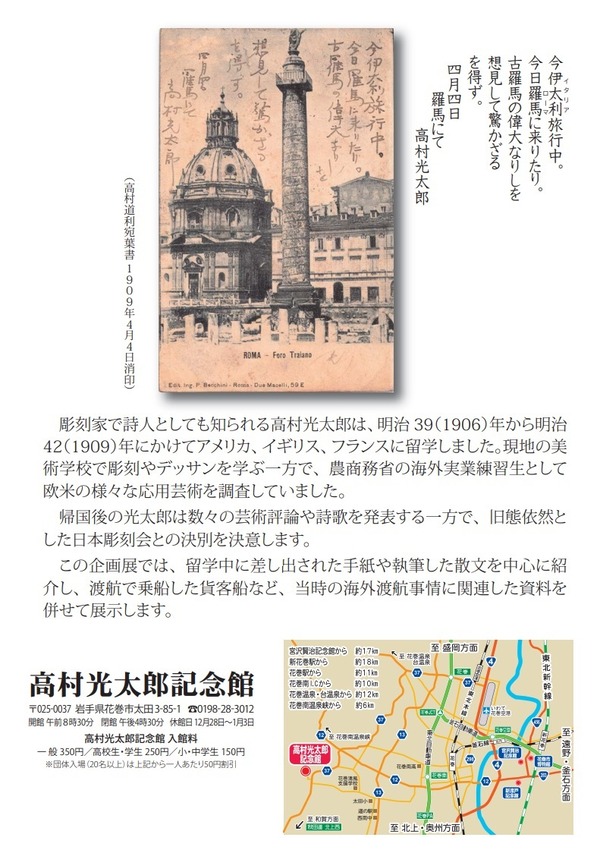

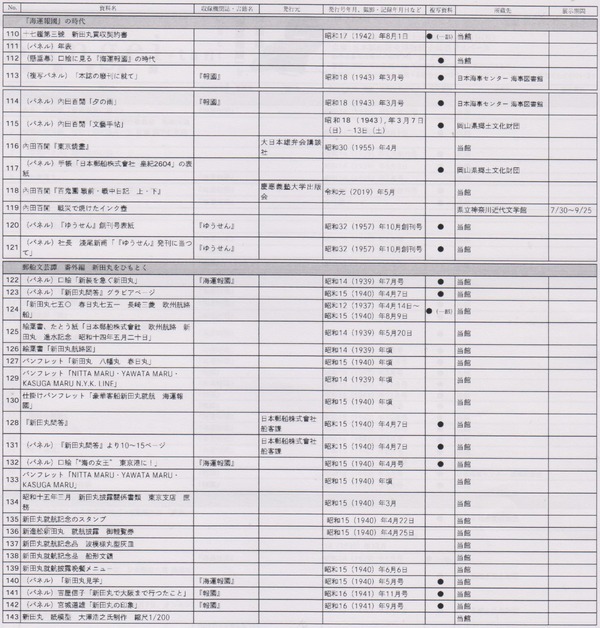

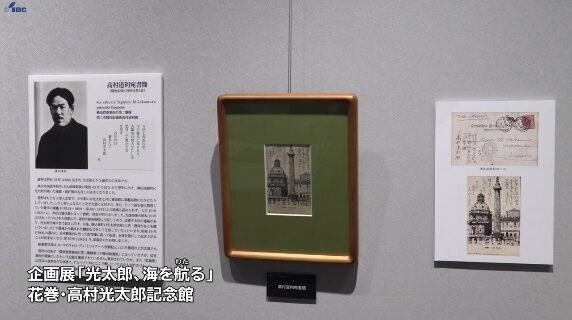

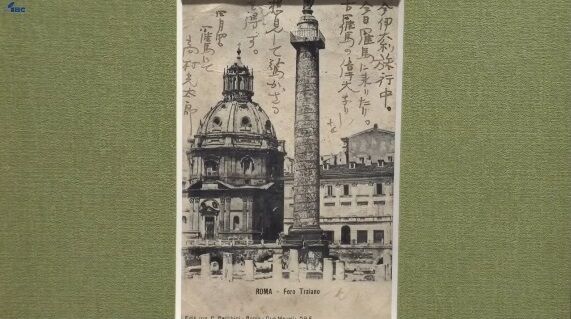

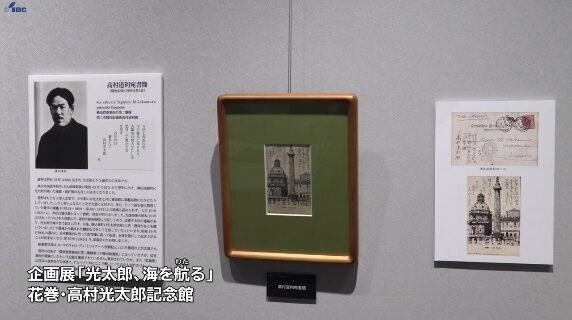

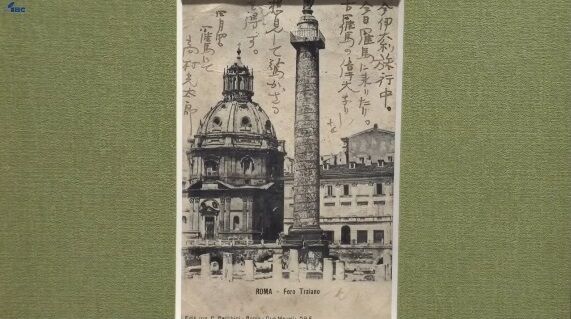

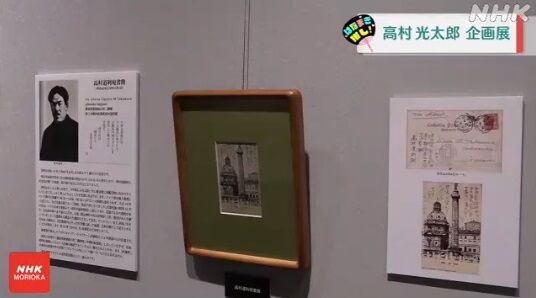

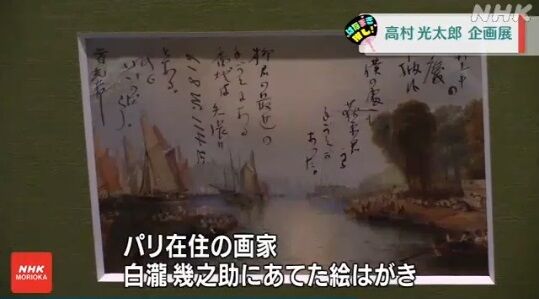

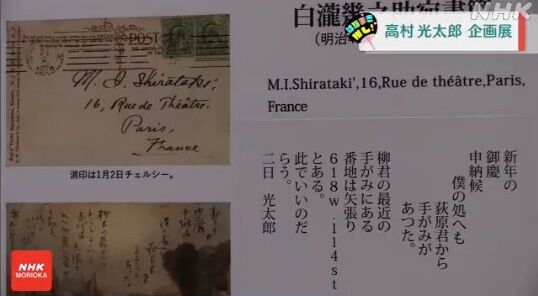

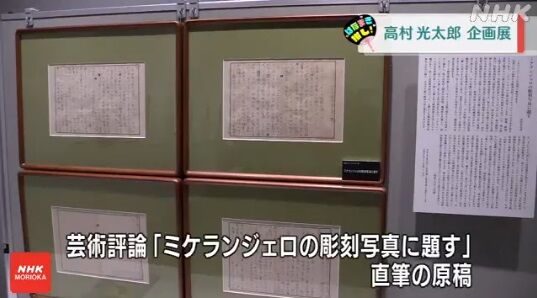

光太郎が晩年を過ごした花巻市にある「高村光太郎記念館」では、企画展「光太郎、海を航る」が開かれていて、初公開となるイタリアから弟に宛てた絵はがきや解説付きのパネルなどが展示されています。

光太郎が晩年を過ごした花巻市にある「高村光太郎記念館」では、企画展「光太郎、海を航る」が開かれていて、初公開となるイタリアから弟に宛てた絵はがきや解説付きのパネルなどが展示されています。

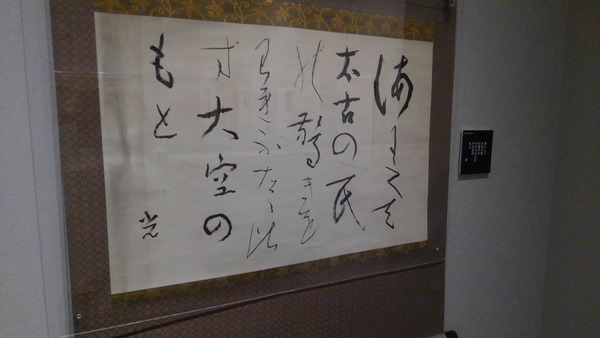

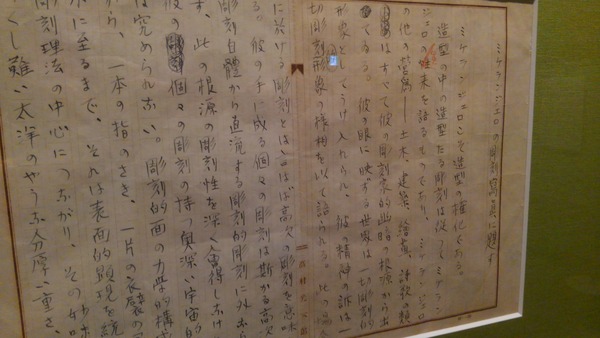

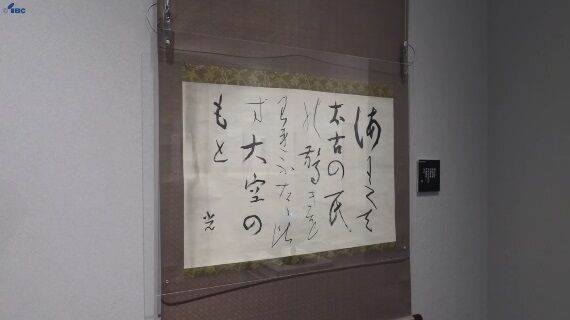

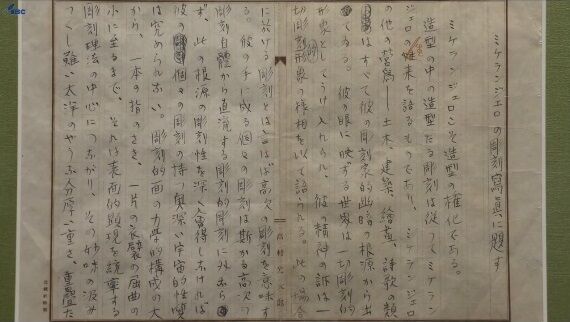

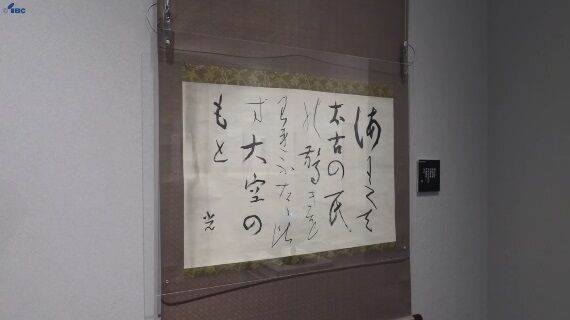

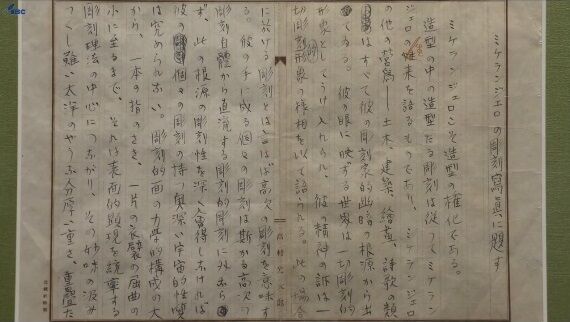

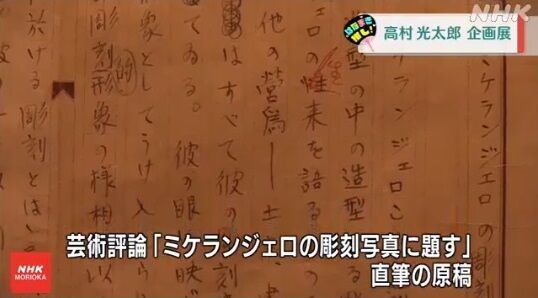

およそ3年余りの海外生活は光太郎の価値観を大きく変え、旧態依然とした日本美術界に不満を持つようになります。会場にはこのほかにも留学時代を思う直筆の短歌や世界的な視野に立った芸術評論の原稿なども展示されています。

およそ3年余りの海外生活は光太郎の価値観を大きく変え、旧態依然とした日本美術界に不満を持つようになります。会場にはこのほかにも留学時代を思う直筆の短歌や世界的な視野に立った芸術評論の原稿なども展示されています。

企画展「光太郎、海を航る」は9月30日まで花巻市の高村光太郎記念館で開かれています。

企画展「光太郎、海を航る」は9月30日まで花巻市の高村光太郎記念館で開かれています。

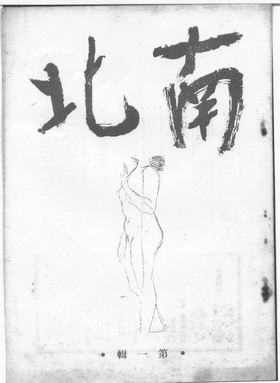

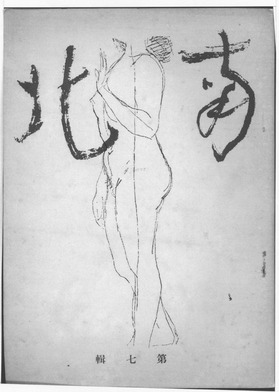

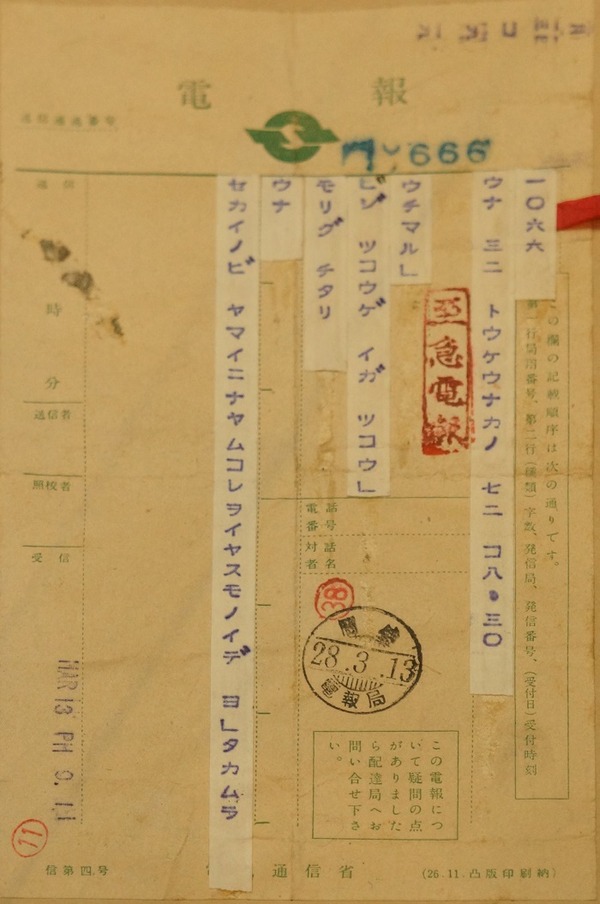

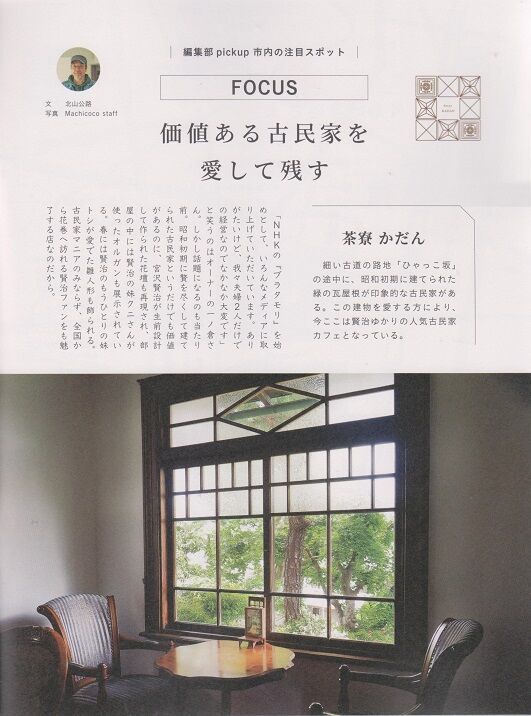

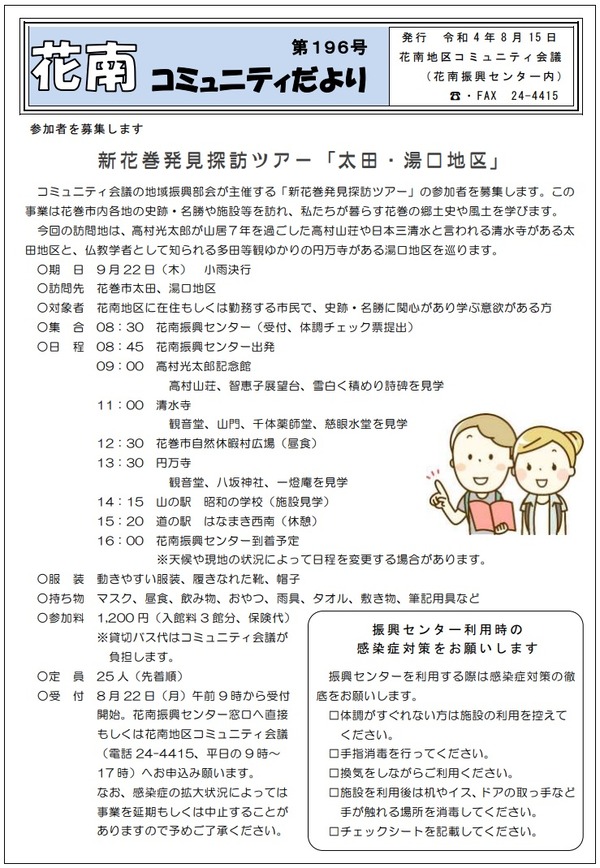

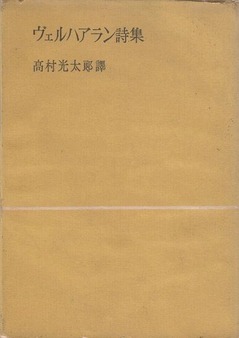

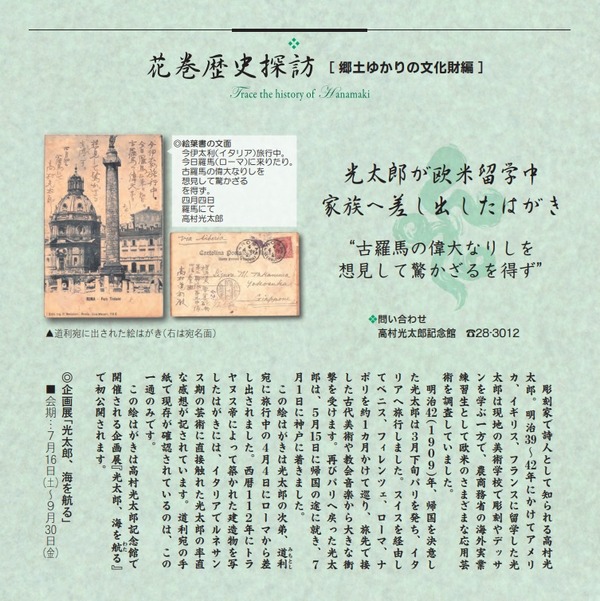

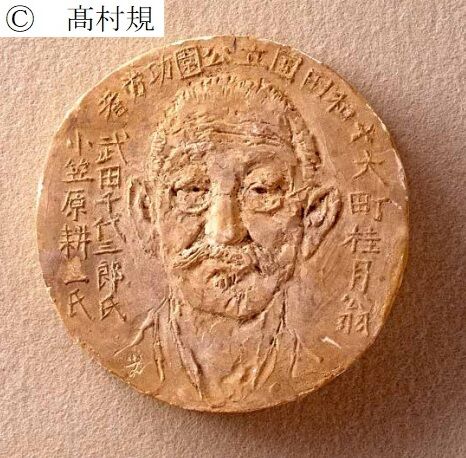

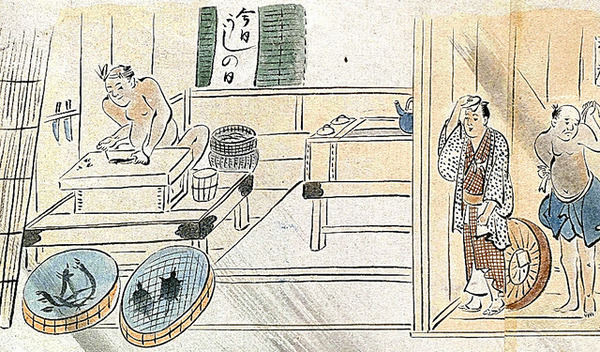

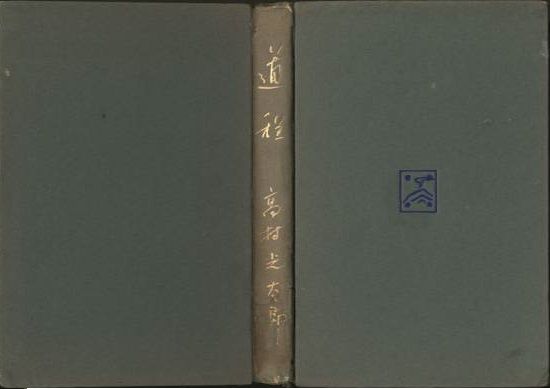

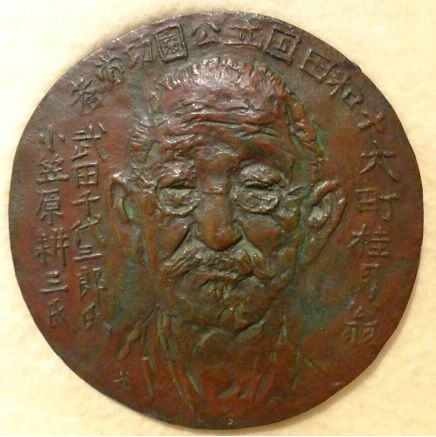

続いて9月15日(木)、市発行の『広報はなまき』さん。「花巻歴史探訪[郷土ゆかりの文化財編]」という連載で花巻高村光太郎記念館さんの収蔵品をご紹介下さいました。

続いて9月15日(木)、市発行の『広報はなまき』さん。「花巻歴史探訪[郷土ゆかりの文化財編]」という連載で花巻高村光太郎記念館さんの収蔵品をご紹介下さいました。

こちらの書幅は、企画展示「光太郎、海を航る」の方ではなく、常設展示室の方に出品されていたと思います。

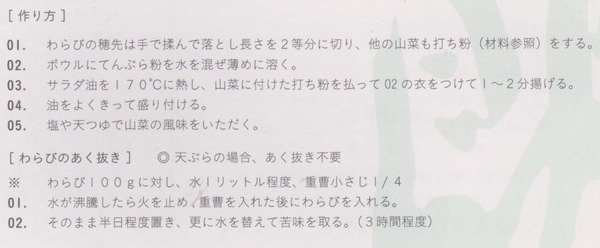

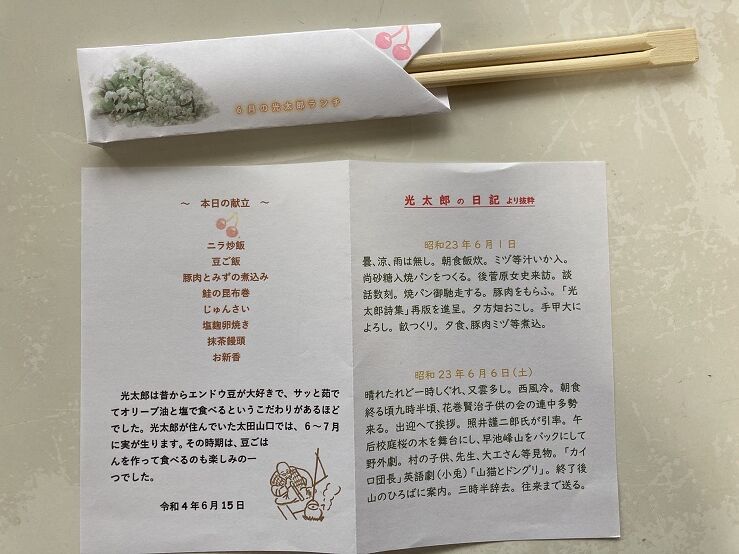

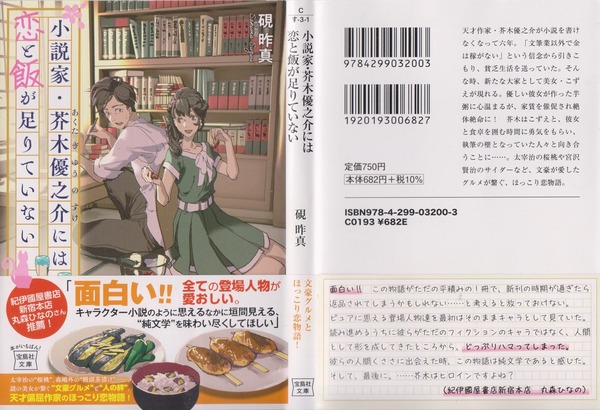

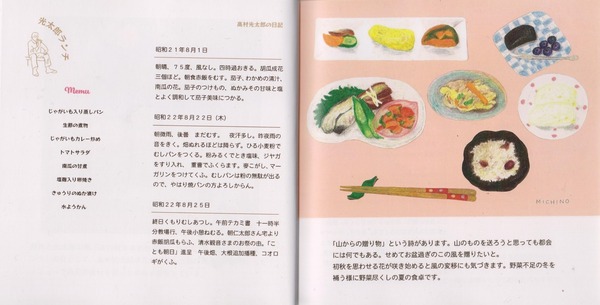

同じく9月15日(木)、一昨年から道の駅はなまき西南(愛称・賢治と光太郎の郷)さんのテナント「ミレットキッチン花(フラワー)」さんで、光太郎の日記などを元に現代風にアレンジしたメニューを組み、毎月15日に限定販売されている豪華弁当・光太郎ランチ。今月分の画像を送っていただきました。

すりリンゴ入り蒸しパン、白六穀御飯、鶏肉カレー炒め、茄子の串焼き、大根菜の炒め、かぼちゃサラダ、塩麹卵焼き、きゅうりの糠漬け、フルーツ(ぶどう)だそうです。

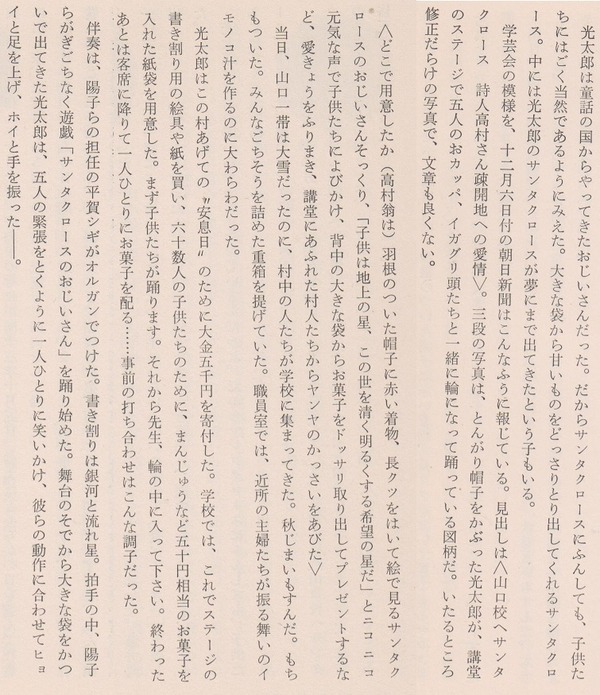

メニューの考案などにあたられている「やつかの森LLC」さん、9月12日(月)には、花巻市の社会教育施設「まなび学園」さんで活動されている「わかくさ女性学級」での出前講座。「高村光太郎の山荘~ハイカラ料理を知ろう」と題し、光太郎が郊外旧太田村の山小屋で蟄居生活を送っていた頃の様子を寸劇にしたり、光太郎の「食」について紹介したりなさったそうです。こちらでも光太郎ゆかりのお弁当。

最後に『読売新聞』さん岩手版の記事。9月17日(土)の掲載でした。

岩手めんこいテレビさんのローカルニュースでも取り上げられていました。

岩手めんこいテレビさんのローカルニュースでも取り上げられていました。

この他にも貴重な作品が数々展示されていて訪れた人を楽しませていました。

大阪から来た人「(雨ニモマケズ)はイメージ残ってるので本物が見れて嬉しいです。直筆よね、貴重な経験だと思います」

これらの貴重な作品は、9月25日まで展示されています。

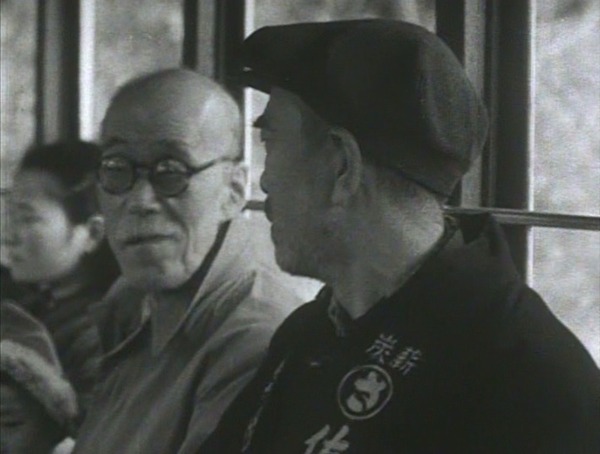

こちらには光太郎の名は出ませんでしたが、手帳の「発見」の現場となった、賢治歿後の昭和9年(1934)、新宿モナミで開かれた賢治追悼の会の写真がパネル展示されているのがわかりました。『読売』さん記事はこのあたりを参考になさったのでしょう。光太郎は前列左から4人目です。

さて、花巻。秋のいい季節となります。ぜひ足をお運びください。

さて、花巻。秋のいい季節となります。ぜひ足をお運びください。

【折々のことば・光太郎】

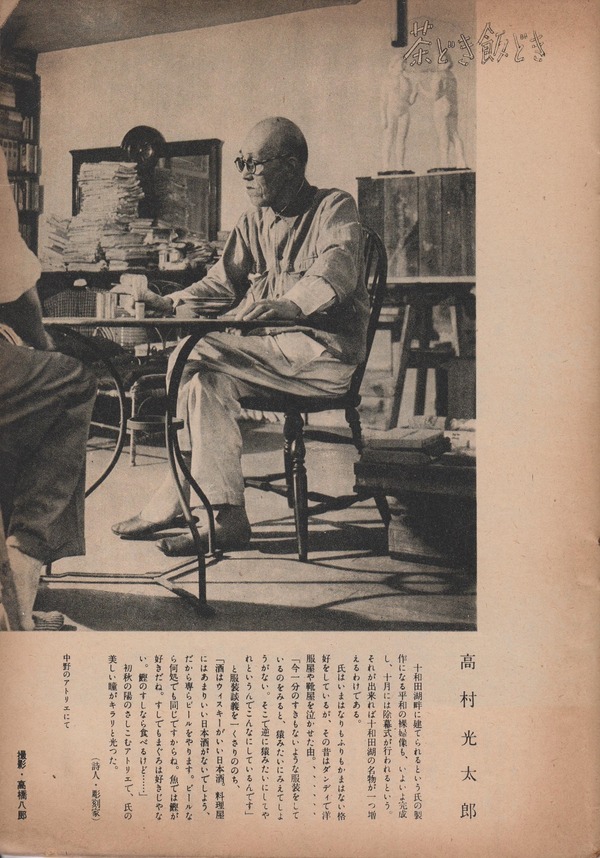

盛岡大慈寺小学校長さん佐藤氏くる、

光太郎が花巻郊外旧太田村の山小屋に蟄居していた頃からの知り合いだった、盛岡の小学校長・佐藤憲政が、中野の貸しアトリエを訪問しました。このように、花巻や盛岡の人々が、上京したついでに光太郎の元を訪れるケースはあとを断ちませんでした。それだけ慕われていたということなのでしょう。

こちらの書幅は、企画展示「光太郎、海を航る」の方ではなく、常設展示室の方に出品されていたと思います。

同じく9月15日(木)、一昨年から道の駅はなまき西南(愛称・賢治と光太郎の郷)さんのテナント「ミレットキッチン花(フラワー)」さんで、光太郎の日記などを元に現代風にアレンジしたメニューを組み、毎月15日に限定販売されている豪華弁当・光太郎ランチ。今月分の画像を送っていただきました。

すりリンゴ入り蒸しパン、白六穀御飯、鶏肉カレー炒め、茄子の串焼き、大根菜の炒め、かぼちゃサラダ、塩麹卵焼き、きゅうりの糠漬け、フルーツ(ぶどう)だそうです。

メニューの考案などにあたられている「やつかの森LLC」さん、9月12日(月)には、花巻市の社会教育施設「まなび学園」さんで活動されている「わかくさ女性学級」での出前講座。「高村光太郎の山荘~ハイカラ料理を知ろう」と題し、光太郎が郊外旧太田村の山小屋で蟄居生活を送っていた頃の様子を寸劇にしたり、光太郎の「食」について紹介したりなさったそうです。こちらでも光太郎ゆかりのお弁当。

最後に『読売新聞』さん岩手版の記事。9月17日(土)の掲載でした。

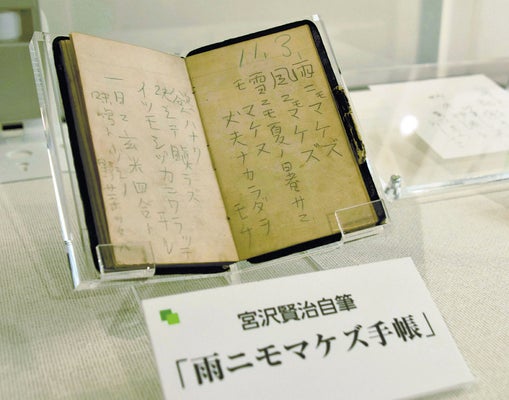

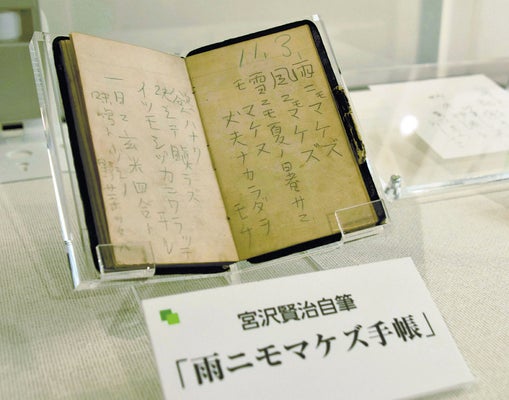

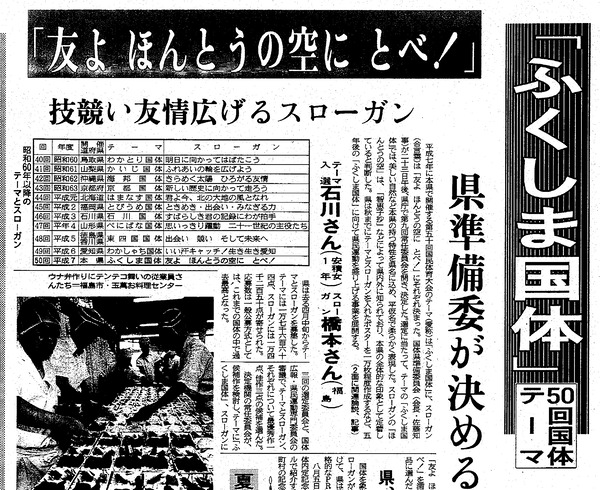

賢治自筆「雨ニモマケズ」…記念館で手帳展示、県内6年ぶり

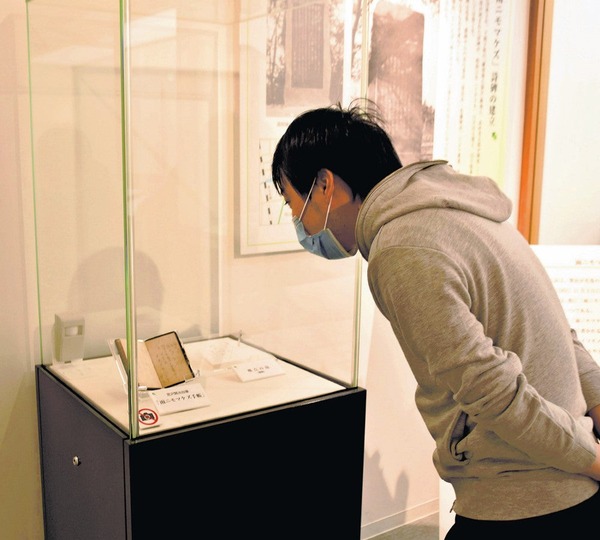

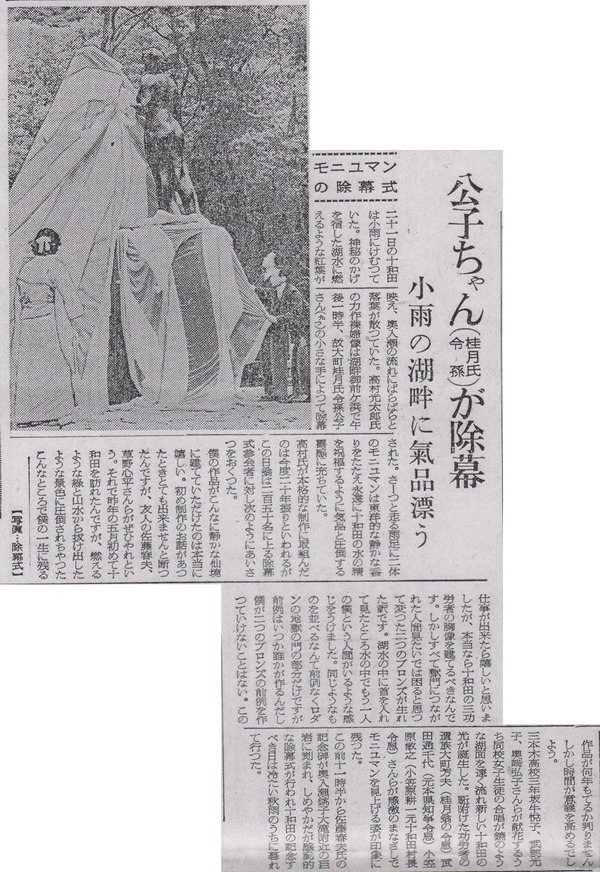

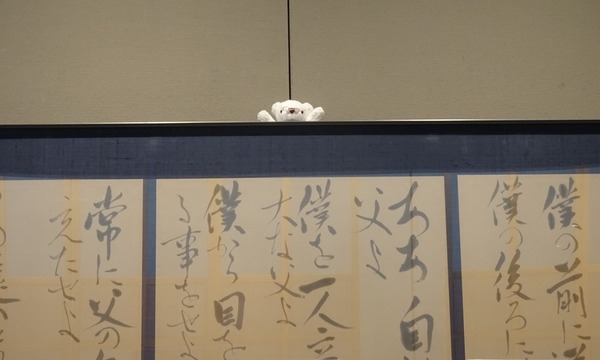

花巻市の宮沢賢治記念館で、賢治が代表作の詩「雨ニモマケズ」を書き残した自筆手帳が16日、公開された。県内での展示は6年ぶりで、10日間限定の25日まで。貴重な手帳を一目見ようと多くの人が訪れている。

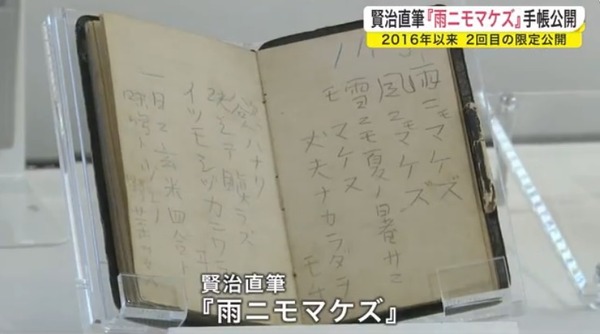

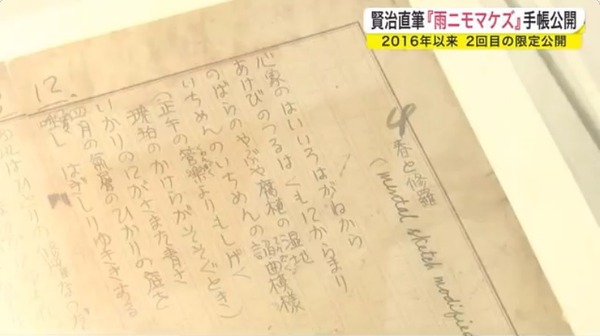

手帳の大きさは縦13・1センチ、横7・5センチで、黒革で覆われている。165ページにわたり、文学作品の下書きやメモ、経典などが記され、「雨ニモマケズ」は51ページから60ページに書かれている。

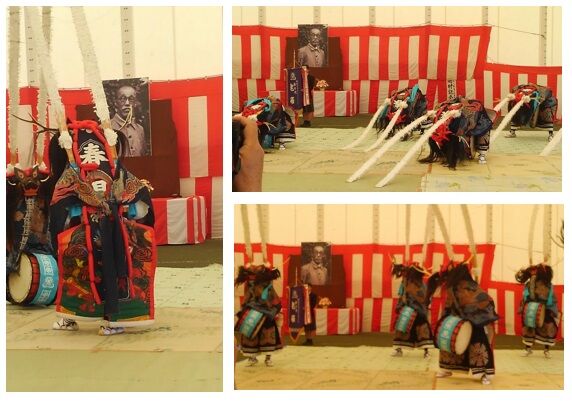

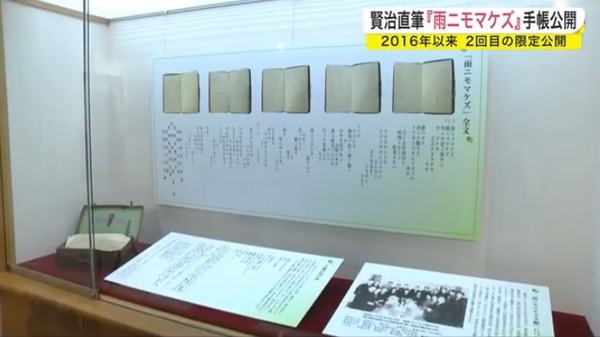

詩は、賢治が花巻の実家で闘病中だった1931年11月3日に書かれたものと推察されており、2年後の33年9月、賢治は37歳で生涯を閉じた。手帳は賢治の没後、東京都の喫茶店「モナミ」で高村光太郎や草野心平らを中心に開かれた追悼会で、弟・清六氏が持参した賢治愛用のトランクから見つかった。

同館の牛崎敏哉学芸員は「本来人に見せるものとして書いたわけではない賢治の晩年の願いや祈りが込められている」と指摘する。

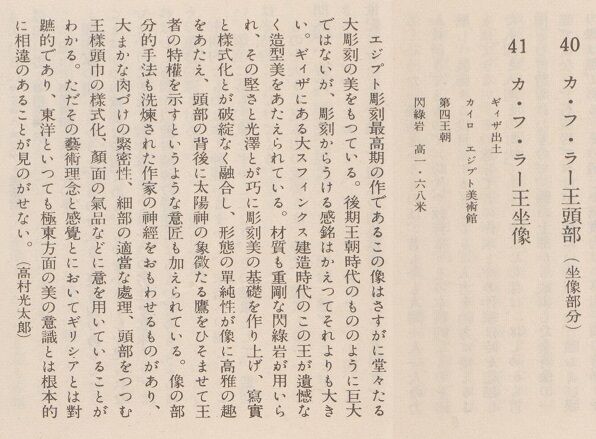

初日の16日は、来館者が手帳に顔を近づけながら鉛筆の文字を観察する姿が見られた。手帳を見るために静岡県藤枝市から訪れた公務員名手小枝さん(55)は「当時この手帳を手にとって詩を書いたと思うと感慨深い。汗などもきっとにじんでいるのでしょう」と話していた。

19日は、清六氏の孫・宮沢和樹氏による講演も行われる。開館は午前8時半~午後5時(入館は午後4時半まで)。入館料は一般350円、高校生・学生250円、小・中学生150円。問い合わせは同館(0198・31・2319)へ。

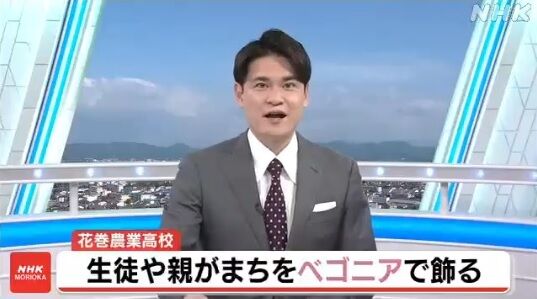

賢治直筆『雨ニモマケズ』手帳公開 2016年以来2回目の限定公開<岩手・花巻市>

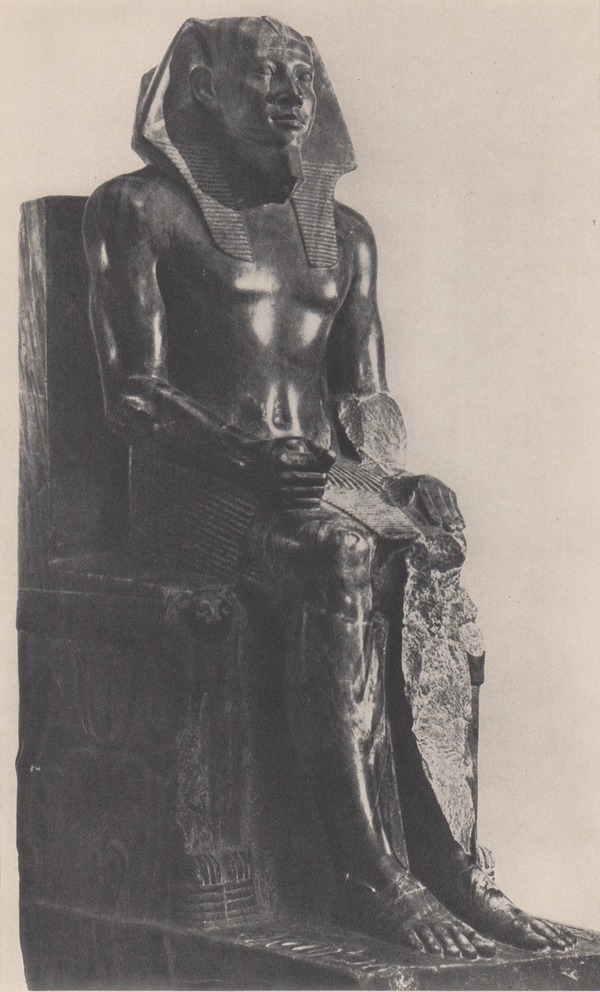

普段は見ることができない宮沢賢治が手帳に書いた直筆の「雨ニモマケズ」。岩手県花巻市の宮沢賢治記念館では、開館40周年を記念して9月16日からこの手帳が公開されています。

この他にも貴重な作品が数々展示されていて訪れた人を楽しませていました。

大阪から来た人「(雨ニモマケズ)はイメージ残ってるので本物が見れて嬉しいです。直筆よね、貴重な経験だと思います」

これらの貴重な作品は、9月25日まで展示されています。

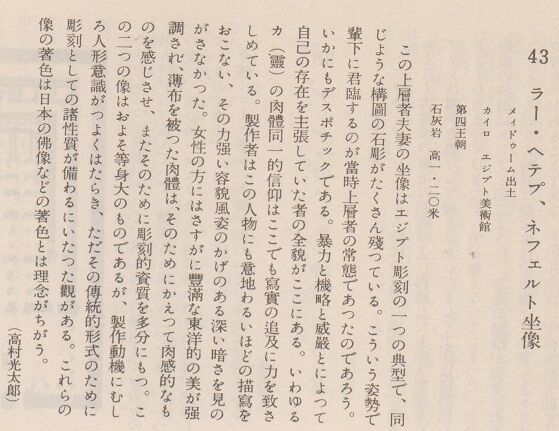

こちらには光太郎の名は出ませんでしたが、手帳の「発見」の現場となった、賢治歿後の昭和9年(1934)、新宿モナミで開かれた賢治追悼の会の写真がパネル展示されているのがわかりました。『読売』さん記事はこのあたりを参考になさったのでしょう。光太郎は前列左から4人目です。

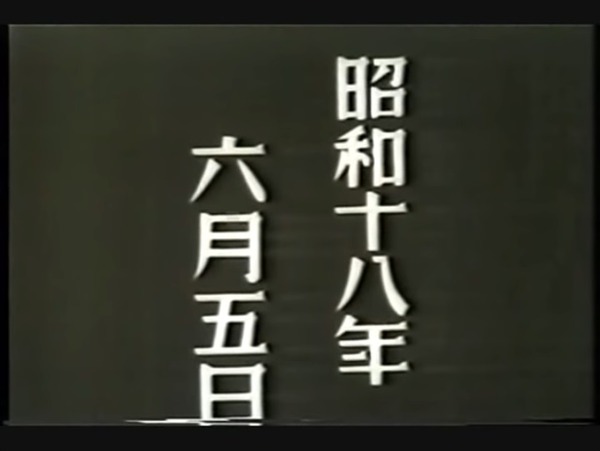

【折々のことば・光太郎】

盛岡大慈寺小学校長さん佐藤氏くる、

昭和29年(1954)1月15日の日記より 光太郎72歳

光太郎が花巻郊外旧太田村の山小屋に蟄居していた頃からの知り合いだった、盛岡の小学校長・佐藤憲政が、中野の貸しアトリエを訪問しました。このように、花巻や盛岡の人々が、上京したついでに光太郎の元を訪れるケースはあとを断ちませんでした。それだけ慕われていたということなのでしょう。

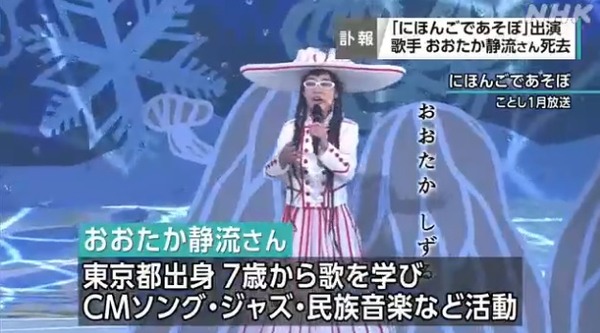

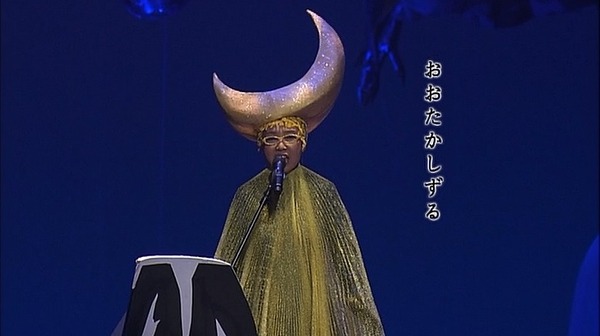

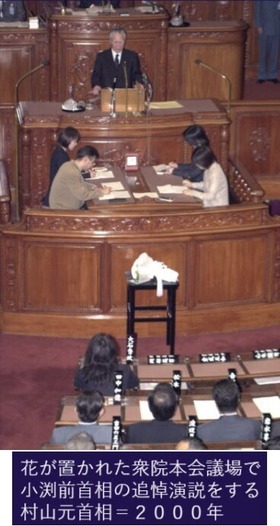

NHK・Eテレ「にほんごであそぼ」への出演や喜納昌吉さんの「花」のカバーで知られた、歌手のおおたか静流(おおたか・しずる、本名小西静子〈こにし・しずこ〉)さんが5日、がんのため死去した。69歳だった。葬儀は近親者で営む。喪主は夫小西徳雄(こにし・とくお)さん。後日、お別れの会を開く予定。

NHK・Eテレ「にほんごであそぼ」への出演や喜納昌吉さんの「花」のカバーで知られた、歌手のおおたか静流(おおたか・しずる、本名小西静子〈こにし・しずこ〉)さんが5日、がんのため死去した。69歳だった。葬儀は近親者で営む。喪主は夫小西徳雄(こにし・とくお)さん。後日、お別れの会を開く予定。

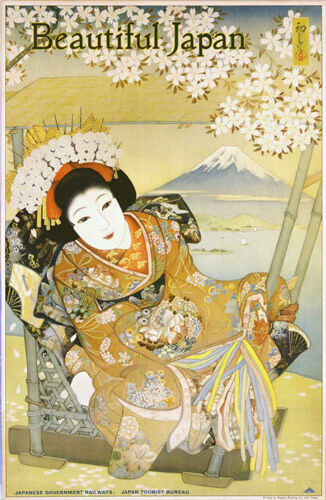

桜の木のもとで、静かにほほえむ女性。着物の柄や花びらが一筆一筆丁寧に描き込まれ、雪をいただく富士が遠くに裾を伸ばす。

桜の木のもとで、静かにほほえむ女性。着物の柄や花びらが一筆一筆丁寧に描き込まれ、雪をいただく富士が遠くに裾を伸ばす。

近藤信行さん(こんどう・のぶゆき=文芸評論家)17日、老衰のため死去、91歳。東京都出身。葬儀は近親者で行う。

近藤信行さん(こんどう・のぶゆき=文芸評論家)17日、老衰のため死去、91歳。東京都出身。葬儀は近親者で行う。