昨日は信州上田方面に行っておりました。2回に分けてレポートいたします。

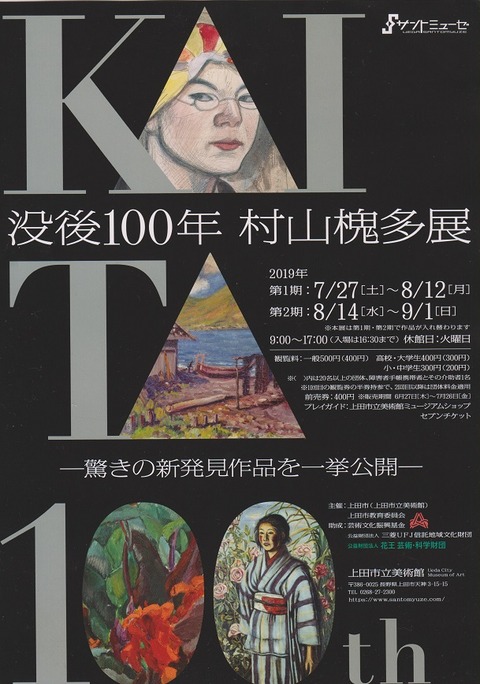

まず、メインの目的である、「没後100年 村山槐多展」。光太郎と交流のあった村山槐多は、大正8年(1919)数え24歳で夭折した鬼才の画家です。今年が没後100年、さらに近年、100点以上の作品が新たに見つかるなどし、また注目を集めています。

会場は上田市のサントミューゼ上田市立美術館さん。

圧倒されました。

ほぼ生涯を追っての展示構成で、初めは最近見つかった少年時代のパステル画がメイン。その頃暮らしていた京都の風景が中心で、穏健な作風ながら天才の片鱗がまざまざと感じられました。

青年期になるとその才が一気に爆発/炸裂したかのようで、生き急ぎ、死に急いだ強烈な個性が咲かせた狂い咲きのあだ花、という感がありました。槐多の作品自体は以前にも見たことが何度かありましたが、まとめて多数の作品を見たのは初めてで、打ちのめされました。

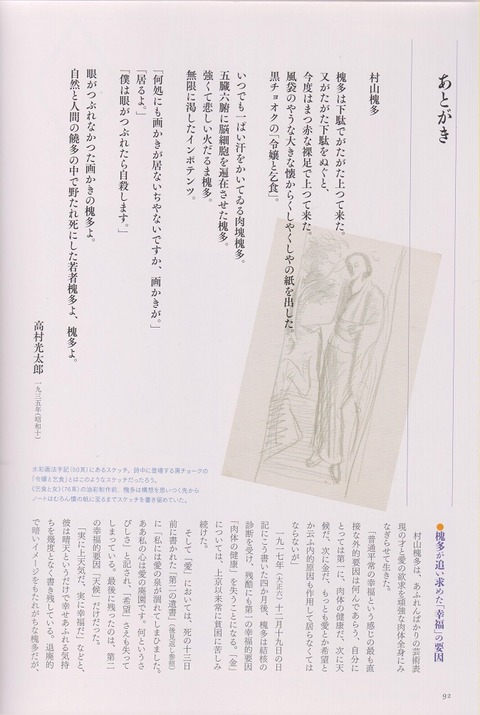

こちらは図録というわけではないのですが、ときどきある「公式ガイドブック」という位置づけで刊行されている書籍。著者は、本展開催に尽力なさったおかざき世界子ども美術博物館副館長代行・村松和明氏です。

光太郎にも触れて下さっています。

ただ、光太郎と槐多の交流がどのようなものだったのか、実はよく分かりません。

槐多の年譜には、大正3年(1914)の事項として、「この頃、高村光太郎の工房に出入りする」とあるのですが、光太郎側の資料としては、詩「村山槐多」(昭和10年=1935)、槐多没後に刊行された槐多詩集『槐多の歌へる』の推薦文、それから岸田劉生の追悼文の中で槐多に少し触れている程度です。今後の課題としておきます。

槐多展を見終わって、昼食を摂ろうとロビーに降りたところ、驚いたことに、渡辺えりさんが。といっても、ご本人でなく等身大パネルでしたが(笑)。

まったく存じ上げていなかったのですが、同じサントミューゼさん内の大ホールその他を会場に、「日本劇作家大会」というイベントが開催中でした。渡辺さん、一般社団法人日本劇作家協会の会長さんだそうで。

いらしているのならご挨拶せねばと思い(笑)、スタッフの方に訊いたところ、今日はいらっしゃらないとのこと。渡されたチラシを見ると、19日(月)、ご講演でお見えになるそうでした。

そういえば、槐多展会場でいただいたサントミューゼさんのフリーペーパーにも渡辺さんが載っていて、おやっと思ったのですが、そういうことだったのかと納得しました。

こういうこともあるのですね。えりさんには槐多展、お時間ありましたらご覧下さいとメールしておきました。

明日は周辺でのいろいろをレポートいたします。

まず、メインの目的である、「没後100年 村山槐多展」。光太郎と交流のあった村山槐多は、大正8年(1919)数え24歳で夭折した鬼才の画家です。今年が没後100年、さらに近年、100点以上の作品が新たに見つかるなどし、また注目を集めています。

会場は上田市のサントミューゼ上田市立美術館さん。

圧倒されました。

ほぼ生涯を追っての展示構成で、初めは最近見つかった少年時代のパステル画がメイン。その頃暮らしていた京都の風景が中心で、穏健な作風ながら天才の片鱗がまざまざと感じられました。

青年期になるとその才が一気に爆発/炸裂したかのようで、生き急ぎ、死に急いだ強烈な個性が咲かせた狂い咲きのあだ花、という感がありました。槐多の作品自体は以前にも見たことが何度かありましたが、まとめて多数の作品を見たのは初めてで、打ちのめされました。

こちらは図録というわけではないのですが、ときどきある「公式ガイドブック」という位置づけで刊行されている書籍。著者は、本展開催に尽力なさったおかざき世界子ども美術博物館副館長代行・村松和明氏です。

光太郎にも触れて下さっています。

ただ、光太郎と槐多の交流がどのようなものだったのか、実はよく分かりません。

槐多の年譜には、大正3年(1914)の事項として、「この頃、高村光太郎の工房に出入りする」とあるのですが、光太郎側の資料としては、詩「村山槐多」(昭和10年=1935)、槐多没後に刊行された槐多詩集『槐多の歌へる』の推薦文、それから岸田劉生の追悼文の中で槐多に少し触れている程度です。今後の課題としておきます。

槐多展を見終わって、昼食を摂ろうとロビーに降りたところ、驚いたことに、渡辺えりさんが。といっても、ご本人でなく等身大パネルでしたが(笑)。

まったく存じ上げていなかったのですが、同じサントミューゼさん内の大ホールその他を会場に、「日本劇作家大会」というイベントが開催中でした。渡辺さん、一般社団法人日本劇作家協会の会長さんだそうで。

いらしているのならご挨拶せねばと思い(笑)、スタッフの方に訊いたところ、今日はいらっしゃらないとのこと。渡されたチラシを見ると、19日(月)、ご講演でお見えになるそうでした。

そういえば、槐多展会場でいただいたサントミューゼさんのフリーペーパーにも渡辺さんが載っていて、おやっと思ったのですが、そういうことだったのかと納得しました。

こういうこともあるのですね。えりさんには槐多展、お時間ありましたらご覧下さいとメールしておきました。

明日は周辺でのいろいろをレポートいたします。

【折々のことば・光太郎】

指導理念といふことが言はれてゐますが、さういふものは美術家自身、つまり現にそれをやつてゐる人が自分で樹てるべきで、政府から方針を樹てて貰ふといふやうなことは、抑々間違つてゐると思ひます。

対談「東亜新文化と美術の問題」より 昭和17年(1942) 光太郎60歳

戦時中の光太郎、詩や文章では大政翼賛の方向にどっぷりでしたが、美術方面では美術報国会にも入らず(実弟の豊周が事務局長でしたが)、いわゆる戦争画や兵士を題材にした彫刻などには批判的でした。この差異には興味深いものがあります。