青森の地方紙『東奥日報』さんの一面コラム、昨日掲載分です。

天地人 9月7日

いちめんの、ススキ原の白い穂が、海の波のように風になびく。その大きな動きを見ていて、高村光太郎は、好きな歌劇の序曲を連想したらしい。<清涼限りなく、まつたく宝玉のような東北の秋の日が毎日つづく>と記した。 光太郎は戦後の7年間、岩手で農耕自炊の生活をおくった。住まいをかまえていた集落に、秋風が急にふいてきた。一朝にして季節の感じをかえてしまう。うつりかわる里山の姿を、随筆『山の秋』に書いた。

県内は、里でも花ススキが目につく季節となった。花があつまった長い穂は、馬などの尾に似ている。「尾花(おばな)」と呼ばれる。<萩の花尾花葛花(くずばな)…>と、山上憶良が万葉集に詠んだ、秋の七草の一つである。秋風になびくススキには、日本画に描かれる独特のさびしさがある。

きょうは「白露(はくろ)」。秋の気配がしだいに色こくなり、昼夜の寒暖差から、野草に「しらつゆ」が宿るころの節気である。露は、日がのぼると、またたく間に乾いたり、風で落ちたりする。「露の身」「露の世」と、はかなく消えやすいものの、たとえに用いられる。

あすから十和田・三戸・南部などで秋祭りがはじまる。五穀豊穣(ほうじょう)を神々に感謝し、祝う。山車をひく沿道から、ススキは見えるか。秋景色に、風情を添えていることだろう。生命力が強いススキの花言葉は、「活気」「元気」と聞いた。秋祭りにふさわしい。

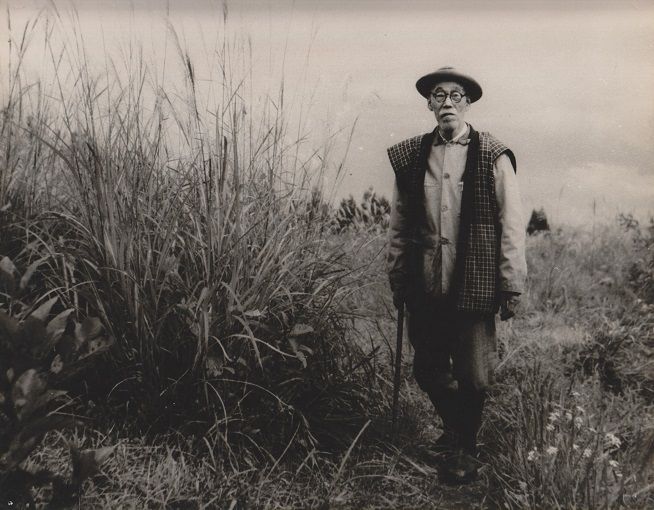

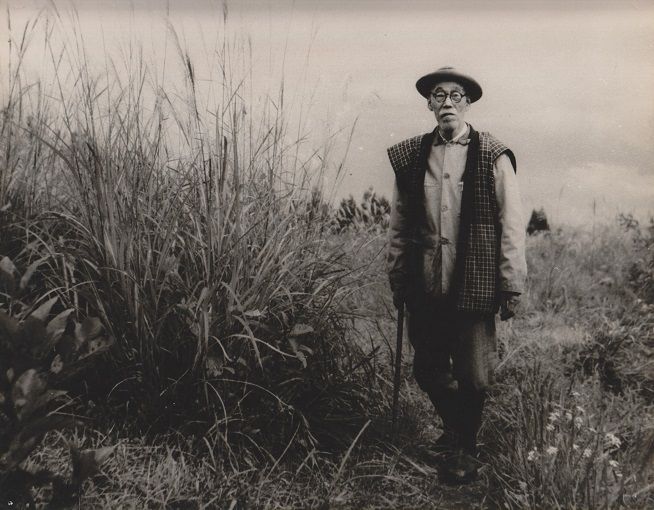

取り上げられているのは、随筆「山の秋」。昭和28年(1953)8月19日の執筆で、この年10月の『婦人公論』に掲載されたものです。400字詰め原稿用紙20枚ほどの長い作品ですが、今も光太郎が7年間暮らした山小屋(高村山荘)が残る、花巻郊外旧太田村の秋の風物詩が語られています。

執筆したのは東京です。青森県からの依頼で、最後の大作「十和田湖畔の裸婦群像(通称・乙女の像)」制作のため、再上京したのが前年。ただし、この頃は東京と太田村を行ったり来たりしながらの生活を考えていたようで、住民票は太田村に残し、「山の秋」が『婦人公論』に掲載され、「乙女の像」除幕式が終わった後、2週間ほど村に帰っています。しかし、宿痾の肺結核がかなり進行し、もはや長距離の移動や寒村での生活やには身体が耐えられなくなっており、それを最後に村に帰ることはなくなってしまいました。

さて、「山の秋」。太田村の農民たちの暮らし、旬の農作物、秋の草木や動植物などについて、旅人目線ではなく、住民としての視点で細かに綴っています。さまざまな点で不自由な蟄居生活でしたが、一面、若い頃から憧れていた自然と一体化する生活の実現という意味では、快適に感じる部分も多かったようです。また、何くれとなく世話を焼いてくれた村人達との交流も。

『東奥日報』さんで触れられている部分を取り出してみましょう。

秋風は急に吹いてきて、一朝にして季節の感じを変えてしまう。ばさりとススキをゆする風が西山から来ると、もう昨日のような日中の暑さは拭い去られ、すっかりさわやかな日和となって、清涼限りなく、まつたく宝玉のような東北の秋の日が毎日つづく。空は緑がかった青にすみきり、鳥がわたり、モズが鳴き、赤トンボが群をなして低く飛ぶ。いちめんのススキ原の白い穂は海の波のように風になびき、その大きな動きを見ると、わたくしは妙にワグネルの「リエンチ序曲」のあの大きな動きを連想する。ススキ原の中の小路をゆくと路ばたにはアスター系の白や紫の花が一ぱいに咲きそろい、オミナエシ、オトコエシが高く群をぬいて咲き、やがてキキヨウが紫にぱつちりとひらき、最後にリンドウがずんぐりと低く蕾を出す。リンドウは霜の降りる頃でもまだ残つて咲く強い草だ。

「ワグネル」は、ドイツのリヒャルト・ワーグナー。「リエンチ」は「リエンツィ」とも表記される、1840年作曲のオペラです。村のススキの穂波から、その序曲を思い浮かべたとのこと。

光太郎、クラシック音楽にも造詣が深く、とりわけ好んだのはバッハだそうですが、ワーグナーの名も『高村光太郎全集』のあちこちに散見されます。他にはベートーヴェン、ベルリオーズ、ドビュッシーなどが多く語られています。意外なことにモーツァルトやシューベルトについてはあまり言及がなく、チャイコフスキー、ブラームス、メンデルゾーンあたりは『高村光太郎全集』にまったく名が出てきません。

閑話休題。当方、明日は福島二本松に日帰りで、そして来週には花巻に1泊2日で行って参ります。関東もめっきり秋めいてきましたが、さらに一歩進んでいるであろう東北の秋を堪能して参ります。

【折々のことば・光太郎】

狭くるしい檻のやうに神戸が見えた。 フジヤマは美しかつたが小さかつた。

連作詩「暗愚小伝」中の「親不孝」より 昭和22年(1947) 光太郎65歳

3年半にわたる欧米留学を終え、日本郵船の阿波丸で神戸に上陸したのが明治42年(1909)7月。東京へは迎えに来た父・光雲とともに、列車で向かいました。車窓から見えた富士山も、光太郎の目には格別な感興を催しませんでした。

その車中で、光雲が光太郎に語ったのは、光太郎を中心にしての「銅像会社」設立の構想。世界最先端の本物の芸術を見てきた光太郎が断ったのは、言うまでもありません。

それ以外にも、美術学校教授職、江戸前の娘さんとの縁談など、ことごとく光雲の申し出を却下、苦闘の日々が始まります。